こんにちは、フォルテの文系担当の上村です。

今回は、問題演習の進め方についてです。この問題演習、効果や成果のあるものにするためには、「やる内容」「やるタイミング」「やる量」「やり方」が重要だと思うのですが、今回はその中の「やり方」について触れていきます。

問題演習の2つのパターン

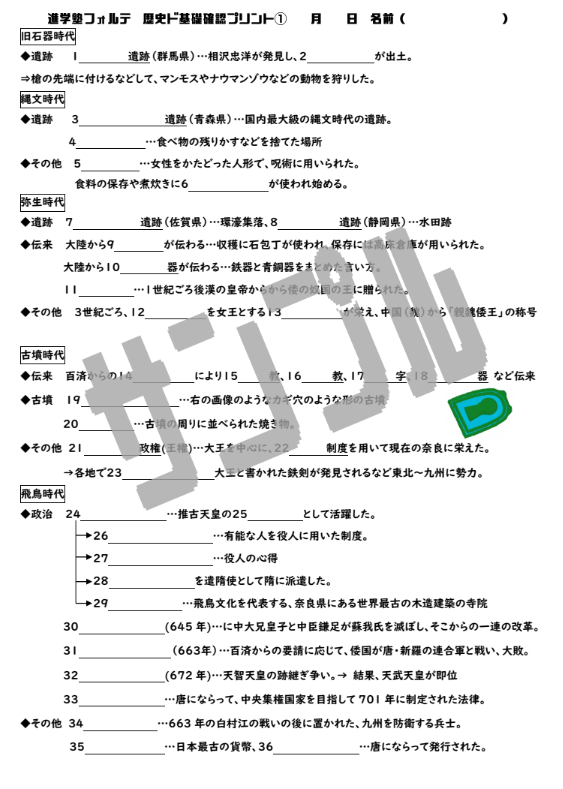

問題演習に関しては、目的に応じてざっくり分けると2つのパターンがあると思います。1つ目は、学校のワークや一般の問題集を用いて単元や分野ごとの力をつけるために問題演習を行うパターン。2つ目は、受験生が行う過去問などを用いた総合的な力を試したり、付けたりするために問題演習を行うパターン。

そして今回お伝えするのは、前者のような目的の問題演習を進める際に意識すべき2つのことについてです。

問題演習の目的とは

そもそも問題演習は何のために行うのか?問題演習の最も大きな目的は、該当単元の授業を受けたり、教科書を読んだりしてインプットした内容を、問題演習というアウトプットを通して、「学習内容を定着させること」「自分の不足していた知識を補うこと」です。

一般的には、インプットとアウトプットの理想的な割合は、「インプット3:アウトプット7」と言われています。もちろん、十分な知識のインプットなしに闇雲にアウトプットばかりやっていても効果はありません。ただし、勉強時間の割に成績が伴っていない子の多くが、インプットの時間ばかりが多くなってしまっていて、アウトプットの時間が少なすぎるのではないでしょうか。具体的には、テスト前にノートや教科書を眺める時間が大半で、それを確認するための問題演習の時間・量が圧倒的に足りていないのではないかと思います。

ということで、問題演習はある程度の量をしっかりこなすことが必要です。それを大前提として、その問題演習をより効果的なものにするための進め方を紹介します。

意識すべきこと①「小まめに丸付けをする」

まずは丸つけについて。ここでの鉄則は「小まめに丸付けをすること」です。具体的には見開き1ページごと(教科によっては見開きの半ページごと)に丸付けをして、そのページで身につけるべき内容を確認しましょう。

このように小まめに丸付けをすることで、解いたときの感覚を忘れないうちに答えや解き方を確認ができ、その分だけ自分に足りなかったことが実感しやすくなります。これが解いてから長い時間が経ったあとでは、「あれ、これどんな問題だっけ?そして、自分はどう解いたんだっけ?」という確認からしなければならないので、無駄に時間がかかってしまい、非常に効率が悪いです。

また、このように小まめに丸付けをして確認することで、あとのページで同様の知識や解き方が問われる問題が出てきたときに解くことができるようになっています。そのため、自分自身の成長も長も感じやすいです。

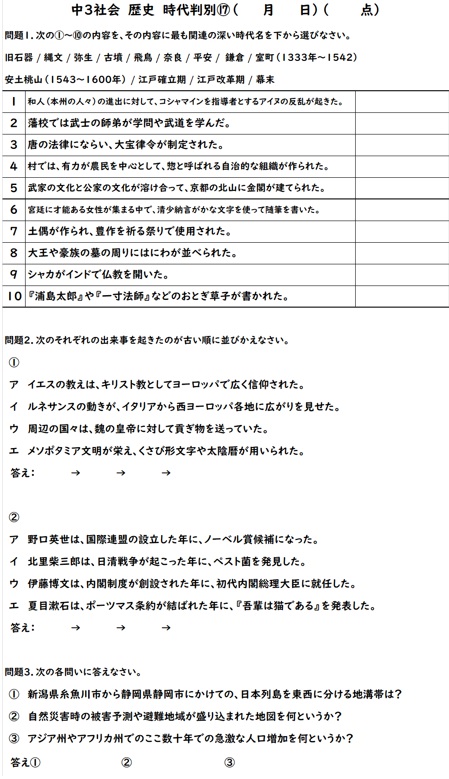

意識すべきこと②「時間やスピードを意識して解く」

最近、指導要領の改訂によって難化した教科書の影響か、各中学校の定期テストで問題量が多く、なおかつ難易度が高い問題が増えているように感じます。フォルテの近隣の中学校でも、学年平均が100点中で50点前後なんていうことも少なくないです。

そんな中でよくあるのが、「問題が多すぎて時間が足りなかった。」というパターンです。これは模擬試験や入試でも十分起こりうることですし、試験によっては問題の後半の方に実は易しい問題があることも少ないので、そういった問題を解きそびれてしまったという点では非常にもったいないです。こういった事態に陥らないためには、普段から色々と工夫や意識をすることがありますが、まずは「時間や解くスピードを意識すること」が出発点です。

具体的には「ページごとや大問ごとに時間を計って解く」ようにしましょう。そして、

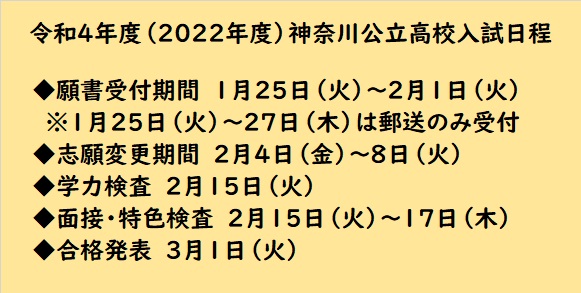

特にこちらの記事でも触れていますが、神奈川県の入試問題は、どの教科も文章が長いため、急いで解くという意識は絶対に必要です。

問題演習のダメな進め方

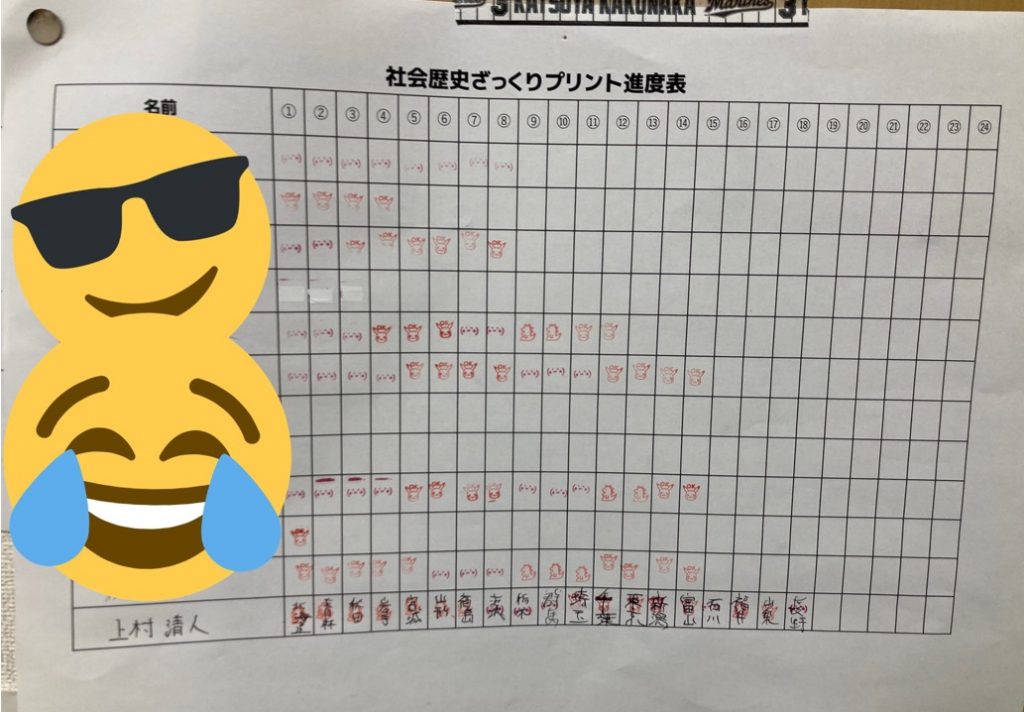

今までたくさんの子どもたちを見てきた中で、効果や成果がほとんど期待できなく、なおかつ中堅下位の学力層の子がやりがちな、「問題演習のダメ進め方」は、上記とは真逆に「ページごとに丸付けをせず、また時間も気にせずにダラダラと解き進めていく」という方法です。

これは「問題を解くこと自体」が目的となってしまっていて、本来の目的である「学習内容を定着させること」「自分の不足していた知識を補うこと」とは程遠いやり方です。ただ、このやり方をやってしまっている子、実はかなり多いです。特にその教科を苦手としている子によく見られます。そして恥ずかしながら、フォルテにもこういう子は(数は少ないですが)実際にいます。塾内で学校のワークの進捗状況を確認しようとしたときに、「あっ、丸付けし忘れていました。」といった具合です。

模擬試験や定期テストで安定して高得点を取るような子には、こういった問題演習の進め方をしている子はほぼいません。

まとめ

問題演習を進める際には、その本来の目的を常に意識しましょう。それは繰り返しになりますが、問題演習というアウトプットを通して、「学習内容を定着させること」「自分の不足していた知識を補うこと」です。

これを念頭に置いて取り組めば、上記で紹介したようなダメな進め方は絶対にしません。どうせ同じ内容をやるのなら、やり方や意識次第でより効果や成果の出るようにやりましょう。

またこの他、学校で定期テストの際に提出がある教科ごとのワークに関しては、テスト前に慌ててやるのではなく、普段の授業と並行して計画的に進めていき、テスト前に2週目、3週目と解くことを意識しましょう。

今回はここまでです。ではまた!

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)