こんにちは、文系担当の上村です。

今回は、先日行われた2025年度(令和7年度)の神奈川県入試「社会」を全問解説します。

問題全体の形式と難易度

まず全体としては大問7つの計34問の構成(昨年度と同じ)ですべて記号選択になります。その中でも選択肢が6つある問題が8問、8つある問題が3つということで、これらはおのずと正答率は低くなるでしょう。

昨年は正答率が40%を下回る問題が5問、そのうち30%を下回る問題が2問でした。今回はそのような正答率が30%を下回る問題は1問あるかないかというところでしょうか。

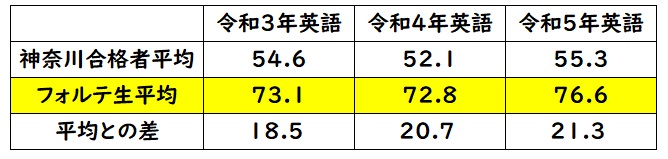

全体の平均点としては、昨年の平均54.8点と同等か、もしくはほんの少しだけ上がって55~56点くらいかなと個人的に予想しています(フォルテ生の自己採点ベースでは昨年比で7点ほど上がっていましたが、これは昨年度の生徒との実力差や今年度のこちらの取り組みが奏功した結果と思っているため問題の難易度自体はあまり変わっていないと判断しています)。

問題ごとの解説□1

(ア)について。これはヨーロッパの西岸海洋性気候(特にイギリスのロンドンやフランスのパリが有名!)に関する問題です。西岸海洋性気候は「暖流である北大西洋海流とその上空に吹く偏西風の影響」で「高緯度のわりに温暖である」ことが特徴です。なので答えは4です。

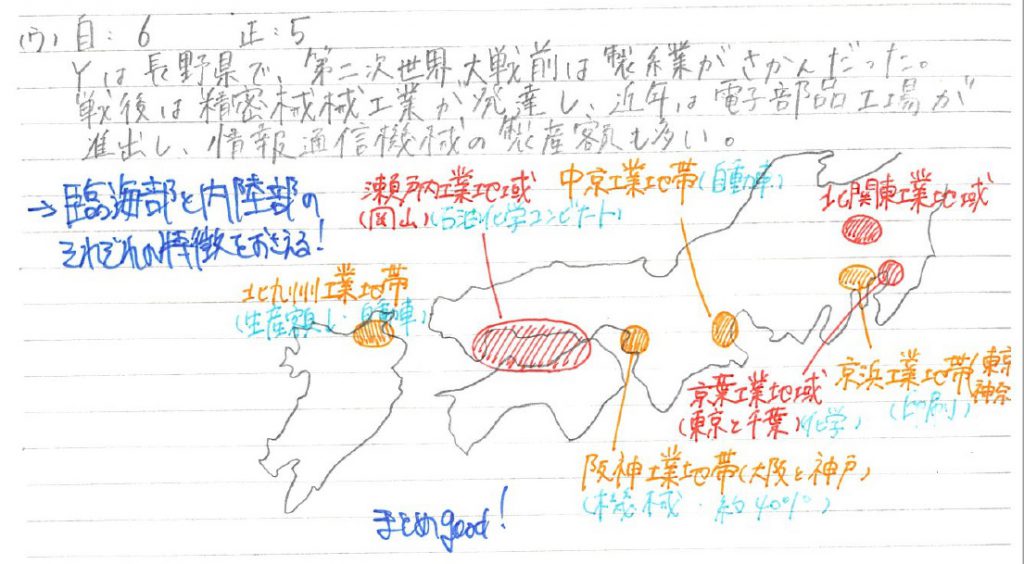

(イ)について。これはド基礎ですね。以下のような書き込みができればよいので答えは4です。

(ウ)について。まずXはA~G国の輸出額の合計に注目すると、Bが圧倒的に高いことがわかり、それぞれの輸出額1位の品目の割合を見てBの機械類(21.0%)よりも3~4倍近く高くないと上回らないので計算せずとも「正」とわかります。一方、Yについてはモノカルチャー経済とは、「国の収入の大半を、特定の農作物や鉱産資源の輸出に依存している状態」のため、機械類の割合が高いCはこれに当たりませんの「誤」となり、答えは2です。

(エ)について。公用語が同じ国を色分けしたのが(イ)で示した略地図です。これはヨーロッパ諸国が各地を植民地支配していた時代の名残なので、支配していた国がヨーロッパの国(F=スペイン)になっている3を選びます。

(オ)について。まず大前提として、時差は各都市の「経度の差÷15」で求められます。その際に東経同士や西経同士なら経度の数字を引き算、東経と西経ならば足し算します。そして、今回はLさんの東京と他の選択肢の都市(ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス)を比べると、東京(東経135度←日本の標準時子午線)が最も時刻が早く、そこからロンドン(東経・西経0度)が日本と時差9時間、ニューヨーク(西経75度)が日本との時差14時間、ロサンゼルス(西経120度)が日本との時差17時間をわかります。なので、ロンドンは21時、ニューヨークは16時、ロサンゼルスは13時となるため、答えは5です。

今年も世界地理は易しめなので、上位校を目指す子たちは全問正解したいですね。時差は演習量が不足しがち(全国的に出題される都道府県がそこまで多くないため)だと思うので、意識して演習量を確保したいですね。

問題ごとの解説□2

(ア)について。日本の気候で雨温図の読み取りです。わかりやすいのは中央高地の気候の松本市と瀬戸内の気候の岡山市でしょう。まず松本市は「年間を通して降水量が少なく、年間の気温差が大きい(標高が高いため1月の気温が大体0度になると覚えておくとよい!)」のが特徴なのでC、次の岡山市は瀬戸内の気候で「年間を通して降水量が少ない」ことに加えて、3つの都市の中では最も緯度が低い(=赤道に近い)ので気温が高いと判断してA。残りの仙台は太平洋側の気候なので「夏に降水量が多い」ためBです。なので答えは5です。

(イ)について。ここは日本の周りの海流に関する問題なので、以下を覚えておきましょう。なので、答えは3です。また、東北地方の太平洋沖は親潮と黒潮がぶつかる地点(=潮目or潮境)で良い漁場として知られています。

(ウ)について。産業構造の割合とのことで大前提としては「都市部ほど第3次産業の割合が高い」ということなので、仙台市がDだとすぐわかります。残った大和町と石巻市ですが、資料の2から石巻市は漁業がさかんで第1次産業の割合が高い、大和町は工業がさかんで第2次産業の割合が高いと読み取れるので1が正解です。

(エ)について。Xは津波による浸水に標高は関連が深いと判断して「正」。Yは資料3中で主な宅地被災箇所として見られるのは仙台駅の西側なので「誤」。Zは過去の被災状況から今後の対策を立てることは有効だと考えて「正」となり、答えは3です。

(オ)について。まずは「う」の「非営利組織(=NPO)」は主に国内を中心に活動する組織で、一方で「非政府組織(=NGO)」は国境なき医師団やアムネスティインターナショナルのような国際的に活動する組織です。また「え」については、政令指定都市とは「人口が50万人以上で、一部で都道府県と同様の権限が認められる都市」のことで、以下を見ると分かりますが東北地方は仙台市のみなので適する語句としては県庁所在地を選びます。なので正解は4です。

ここも難易度は高い問題はあまりないと思います。(エ)のような問題は、他県の入試問題でもときどき見ますので、上位層は「全国入試問題正解」を活用して他県の入試問題にも積極的に挑戦しましょう。

問題ごとの解説□3

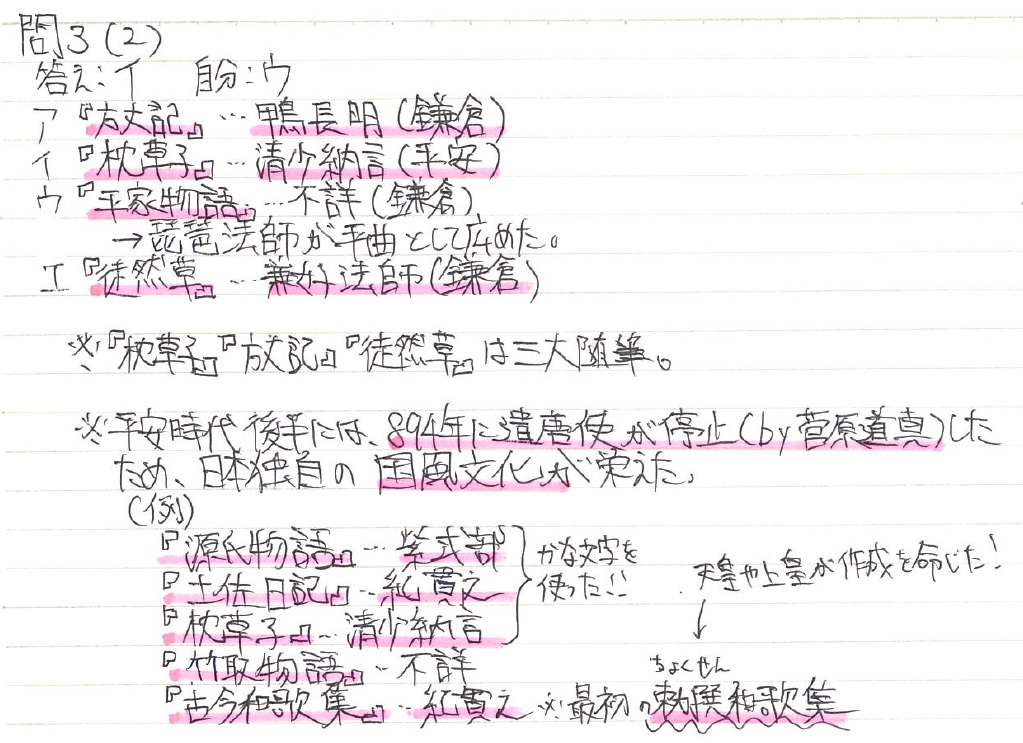

(ア)について。ここは単純な時代判別です。Ⅰは「大和政権」とあるので古墳時代、Ⅱは「奴国」「金印」とあるので弥生時代(1世紀)、Ⅲは「邪馬台国」「卑弥呼」とあるので弥生時代(3世紀)なので、Ⅱ→Ⅲ→Ⅰとなり4が正解です。

(イ)について。ここは中国や朝鮮から日本にやってきた人についてなので、1が正解です。また、2は「東大寺南大門」とあるので鎌倉時代の内容、3は「観阿弥・世阿弥」「能」とあるので室町時代の内容、4は「活版印刷術」とあるので室町時代以降の内容と判断します。ちなみに「活版印刷術」とは、大航海時代の15世紀中ごろに発明され、それによって聖書の印刷が可能になり、キリスト教の布教に大いに役立ちました。火薬・羅針盤と並んで、ルネサンス期の3大発明と言われています。

(ウ)について。「あ」は「明との戦い」とあるので室町時代の海賊である「倭寇」を選びます。「足軽」とは鎌倉時代~江戸時代にかけての歩兵のことなので関係ないです。また、「い」は勘合貿易(日明貿易)を行った人物なので室町幕府の3代将軍・足利義満を選ぶため、答えは6です。

(エ)について。いわゆる鎖国についてです。基本的には幕府が管理する長崎で清とオランダを相手に貿易を行っていたのですが、それ以外に3つの例外がありました。その1つで「松前藩がアイヌ民族との交易を行った」ということを踏まえて1が正解です。ただ、その交易がアイヌ民族にとって不満の出る物だったため、1669年に首長シャクシャインによる反乱(=シャクシャインの乱)が起こったことも覚えておきましょう。また、他にも鎖国の例外としては「対馬藩が朝鮮と貿易を行い、江戸幕府の将軍の代替わりごとに朝鮮から朝鮮通信使がやってきたこと」や「薩摩藩が琉球藩と貿易を行い、江戸幕府の将軍の代替わりごとに琉球王国から慶賀使がやってきたこと」も覚えておきましょう。ちなみに2の日本に鉄砲が伝来したのは1543年に種子島なので16世紀の出来事、3の平清盛が日宋貿易を行ったのは現在の兵庫の港で12世紀後半の出来事、4の大塩平八郎の乱は1837年に大阪で起きたので19世紀の出来事です。

(オ)について。aは唐人屋敷が長崎に、オランダ商館が長崎の出島に置かれたことを踏まえて正しいと判断しましょう。またbはメモの内容と矛盾しますね。cはメモにも登場するシーボルトが鳴滝塾で日本人の医師を育成していたことを踏まえて正しいと判断しましょう。dは「上方の文化」とあり、上方とは大阪や京都を指すので今回は関係ないですね。なので正解は2です。

ここは(エ)は設問をしっかりと読んだ上で解けるかどうか、(オ)は基礎的な知識を持った上でそれを資料やメモの内容に落とし込めるかで差が生まれそうです。

問題ごとの解説□4

(ア)について。「あ」は幕末(=江戸時代)の出来事なので「打ちこわし」を選びます。「米騒動」は、1918年にシベリア出兵を見越した商人による米の買い占めが起こり、米価が急騰したことをきっかけに起こった出来事なので時代が合いません。「い」は直後に「テレビが普及」とあり、テレビ放送が開始されたのが1953年なのでそれ以降とわかるので「高度経済成長」を選び、答えは4です。また、高度経済成長期には「三種の神器(白黒テレビ・電気洗濯機・電気冷蔵庫)」と「3C(カラーテレビ・クーラー・自動車)」が普及したことはおさえておきましょう。ちなみに大戦景気は第一次世界大戦中(1914~1918年)に日本が貿易黒字の状態で起こった好景気です。

(イ)について。ここは幕末ということで開国後の状況を表している2が正解です。1は「全国水平社」は1922年に結成された部落民による組織で大正時代。3は「社会主義の思想の影響」は産業革命が起こったあと(=明治時代)やロシア革命(=大正時代)が関連事項となります。4は「地租改正」は明治初期の1873年に行われた税制改革です。

(ウ)について。Xは明治初期の文明開化のころに西洋の思想を紹介したのは福沢諭吉と中江兆民でしたので「正」と判断します。福沢諭吉の『学問のすすめ』での有名な一節「天は人の上に人を造らず」はまさに平等権に関連する思想ですね。Yは憲政会(加藤高明内閣が有名!)が政権を握るのは大正時代なので「誤」となり、2が正解となります。

(エ)について。ここではⅠ~Ⅲの並び替え問題ととらえて解きましょう。まずⅠのソ連の対日参戦は、原爆投下後の1945年8月8日にソ連が日本に宣戦布告し、9日に侵攻します。Ⅱの東京大空襲は1945年3月10日です。Ⅲの日本がインドシナ半島に侵攻したのは日ソ中立条約が結ばれたあとの1941年7月です。なのでⅢ→Ⅱ→Ⅰとなり、答えは6です。

(オ)について。戦後のGHQによる民主化政策なので、農地改革を表している3を選びます。1の官営工場の払い下げは明治時代の半ばからのことです。2は1925年に出された普通選挙法についてです。4は1872年に出された学制についてです。

そもそも高校入試では年代暗記すれば解ける近代以降の並び替えは正答率が低いので、(エ)は正答率が低いでしょう(個人的にそこまで難しいとは思いませんが)。

問題ごとの解説□5

(ア)について。ここは経済に関する問題で正解は3です。例えば医療保険では基本的な自己負担が3割となります。また、1は売り手と買い手が同意した時点が契約の成立するため✕。2は定められているのは最低賃金なので✕。4は所得税ではなく消費税なので✕。

(イ)について。Xは企業同士の競争を促すための法律が独占禁止法なので「誤」。Yは「円が売られる」=「円の需要が下がる」ことなので商品でいうと価格は下がります。なので円の形が下がる円安なので「誤」です。Zは鉄道やバスの運賃は公共料金の一種で、政府(国)や地方公共団体が管理しているので「誤」となり、答えは8です。

(ウ)について。大企業と中小企業の簡単な比較は↓なので、1が正解です。2は個人企業である農家や商店も私企業に当たります。3は株式会社が倒産した場合、株主は出資金のみ失い、その他の責任を負う必要はありません。4は銀行などの金融機関を通してお金を借りることは間接金融です。直接金融の例としては、株式を発行することで資金を得るなどです。

(エ)について。国債は歳入の不足を補うために政府が発行するのでXが正しいです。また、国債費とは「政府の借金やその利子の返済にかかる費用」なので、日本銀行が国債を売り買いしたところで影響はありません。また、日本銀行は国債を売り買いする(=公開市場操作)によって景気を調整します。

(オ)について。ここでは「キャッシュレス決済」がレポートを参照すると「クレジットカード決済」「二次元コード・バーコード決済」「電子マネー決済」を指しているので、それらの合計がすべての世代で70%を超えているため2が正解です。この場合、「キャッシュレス決済」以外の「現金」「その他」の合計を計算する方が楽なので、この2つの項目の合計がすべての世代に出30%未満になっていることを確認しましょう。1は「現金で支払いたい」の割合は60~69歳が50~59歳よりも低いので×。3は「キャッシュレス決済」のうち「二次元コード・バーコード」が最も高いのは18~29歳のみで、その他の世代は「クレジットカード」が最も高いので×。4は「キャッシュレス決済」にあたる項目の合計が最も高い歯60~69歳なので✕。

経済分野では、為替相場や金融政策・財政政策を苦手とする子が多いと思うので、(イ)と(エ)の正答率が少し低くなるかもしれませんね。

問題ごとの解説□6

(ア)について。aは第二次世界大戦中に枢軸国と呼ばれた国は日本・ドイツ・イタリアなので、表中に3か国すべて含まれているので×です。また第二次世界大戦中にアメリカ・イギリス・フランス・カナダ・中国・ソ連などは連合国と呼ばれました。bは国連の安全保障理事会の常任理事国はアメリカ・フランス・ロシア・中国・イギリス(覚え方=アフロ注意!)で表中にアメリカ・イギリス・フランスが含まれているので〇です。cは人口一人当たりのODA実績は「ODA実績÷人口」で求めることができ、これを計算するとドイツが最も大きいとわかります(ここは実際に筆算等で計算せずとも判断できた子も多いと思います)。dは表中でのEU加盟国はイタリア・ドイツ・フランスの3か国でその合計は58,300(百万ドル)に対して、アメリカは60,522(百万ドル)なので✕です。なので答えは4です。

(イ)について。Xは、法律案の提出ができるのは内閣と国会議員なので「正」です。Yは、国務大臣は「過半数が国会議員から選ばれる」となっているので「誤」です。Zは、衆議院で内閣不信任決議が可決された場合、内閣は「総辞職する」か「10日以内に衆議院を解散させる」かを選ばなければならないので「誤」です。なので答えは4です。

(ウ)について。経済活動の自由は、「職業選択の自由」「居住・移転の自由」「財産権」などを指すので1が正解です。2は、「プライバシーの権利」は日本国憲法に記載されていない新しい人権の1つなので✕。ちなみにプライバシーの権利に関連した法律・制度としては個人情報保護法(個人情報保護制度)を覚えておきましょう。また他にも新しい人権としては「環境権」「知る権利」「自己決定権」があります。

(エ)について。「核拡散防止条約」は、核保有国(アメリカ・フランス・ロシア・中国・イギリス)以外の国が新たに核兵器を保有することを禁止した条約です。ちなみに核保有国の5か国は国連の安全保障理事会の常任理事国と同じです。また、「非核三原則」とは日本の各兵器に対するスタンスで「(核兵器を)持たず、作らず、持ち込ませず」です。これは佐藤栄作首相が発表したもので、ノーベル平和賞を受賞しました。なので答えは2です。

(オ)について。対立から合意に至るまでの「効率」と「公正」についてです。「効率」とは「無駄がないか(=無駄を省く)」という観点で、「公正」とは「一部に人が不当に扱われていないか」という観点です。なので答えは2です。

問題ごとの解説□7

(ア)について。西アジアの乾燥帯の人々の暮らしなので、イスラム教徒が多いことを踏まえて「袖や丈が長い薄手の衣服」や乾燥帯なので「遊牧」というキーワードから1を選びます。2は南アメリカ州のアンデス山脈の高地、3は東南アジアの熱帯地域、4は冷帯・寒帯地域のものです。

(イ)について。Xは、表中のサウジアラビア・アラブ首長国連邦・クウェートがいずれも西アジアの国のため、その他の国及び地域の数値に注目すると、合計の1割程度だと分かるので「誤」です。Yは、「第四次中東戦争→石油価格の高騰→国内が混乱(=1973年石油危機)」のことを指しているので「正」となり、3が正解です。

(ウ)について。Xは、「条約の締結」は内閣の仕事で、「条約の承認」は国会の仕事なので「誤」です。Yは、1989年に締結された子どもの権利条約(児童の権利条約)を指しているので「正」となり、3が答えです。

(エ)について。aは、2003年のイラク戦争があるので×。bは、冷戦の終結宣言が1989年のマルタ会談で、資料2を参照するとその前には1979年に「ソ連が、アフガニスタンへ侵攻した」があり、そのあとには2001年に「アメリカ合衆国が、アフガニスタンを攻撃した」となるので〇。cは、シリアでの難民発生の原因は、シリア国内で民主化を求める国民と政府の間で内戦が起こっていることなので✕。dは、資料3を参照すると「日本が受け入れている難民の総数に占めるアフガニスタンからの割合」は12%(2021年)→72.7%(2022年)→78.2%(2023年)と上がり続けているので〇。eは、PKO協力法が制定されたのは1992年になので✕。なので答えは5です。また、難民に関連して国連の機関である国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は覚えておきましょう。

(エ)は資料の読み取りだけでなく、現代の出来事の年代暗記や時事的な知識も求められるため正答率は低くなるかもしれませんね。

まとめ

今年も上位層は、地理は極力ノーミスで切り抜けたいところです。また、様々な出題内容や形式に対応するために全国入試問題正解を活用することをオススメします。

また歴史~公民にかけては、ある程度の年代暗記が有効です。なので教科書の太字レベルの用語は名前と内容だけでなく年代もセットで覚えるようにしましょう。そうしないと対応できない問題が数問ありました。

また、例年同様割合の計算を求められる問題も数問あったので、式を立てて素早く正確に計算ができること、また選択肢によっては計算せずとも正誤が判断できるようになることが求められます。ここは過去問や入試に似せた模試形式の問題を通してコツをつかみましょう。

※本記事を作成するにあたって吉野先生のツイートを参考にさせていただきました。ありがとうございます。

今回は以上です。ではまた!

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業