こんにちは、フォルテの文系担当の上村です。

ここでは、5期生の一人ひとりにフォーカスして、我々から見た様子や印象に加えて、本人の談話に基づいて志望校合格までの話を書いていきます。今回が第2弾です。

今回紹介する女の子について

今回紹介する女の子は、一言でいうと「とても要領が良くて、負けず嫌いな子」という印象です。フォルテに入塾する前から学校の成績はオール5に近く、内申をとるコツについて聞いてみても「授業を真面目に聞いていれば、普通に理解できるので。」というような子です。そして入試で最も重要な中3の12月の内申では見事オール5(9教科で45)を獲得しました。

ただ、ある程度の要領の良さはあったにしろ、中学校の成績で技能科目も含めてすべて5を取るのは決して簡単なことではありません。そこには彼女なりの工夫や努力があったであろうし、その片鱗はフォルテでの様子を見ていても十分感じられました。

中3の春に入塾

彼女が入塾したのは中3の春でした。元々本人は塾に通うつもりはなかったようですが、保護者の方から「レベルの高い高校を目指すのであれば塾に入った方が良いのでは?」というアドバイスがあり、またフォルテに通っている同じ部活の親友(こちらで記事で紹介した子)が先取りの勉強をしている姿に少しを焦りを感じてもいました。

ただ、それでも当初の入塾意思はそれほど高くなく、事前面談の際にも入試対策講座や合宿などのオプション講座のみの参加にしようかと迷っている様子でした。そこでとりあえず体験に参加してもらい、そこでじっくり考えてもらうように伝えました。このようにフォルテでは、本人意思の低い子に対してこちらから入塾を強く勧めることはありません。というのも、特にフォルテに通う中学生はみんなメチャクチャ頑張る子たちばかりなので、そこにやる気の低い子が入ったところでついていけないと思うからです。そんなの本人が苦しいだけです。

そして、2週間の体験後に本人が入塾を希望したため、こちらも一緒に頑張ろうと伝え、歓迎しました。そして、先に紹介した親友の存在は彼女にとって大きく、実際に二人はお互いを尊敬しあっていて、まさに理想的なライバル関係といった感じでした。

志望校が決まるまでと受験生としての自覚

彼女が志望校を決める上で最も重視したことは「校風が自由であること」でした。神奈川県の公立高校は、偏差値が高い高校ほど案外校則が緩かったり、生徒主体で行事ごとを進めたりするので、校風が自由な場合が多いです。

その中で彼女が気に入ったのが希望ヶ丘高校でした。立地的には電車の乗り換えも必要で、決して通いやすい距離・場所ではありませんでしたが、中3の夏に行われた説明会に参加し、他に比べて自分が求める自由さがあることや自分の実力的にも十分合格が狙えるレベルの高校であることから決めました。

そして、この夏は彼女が受験生として、初めて本気度を感じたタイミングでした。というのも夏期講習中、フォルテでは中3生は午後1時から授業開始でしたが、彼女は毎日朝の9時から自習に来ていました。これによって理社の復習が大幅に進み、8月の全県模試ではその成果が顕著に表れていました。

彼女自身、「もしかしたらこの夏が一番頑張った時期かもしれない」と言っていました。そして、その頑張りが成果として出たことが彼女にとって大きかったことでしょう。秋から冬にかけても精神的に追い込まれることはなかったと言います。ただ、疲れたときやちょっとキツイと思った時は大好きなスイーツを食べて息抜きしていたようです。

入塾後の急成長

入塾前から学校の成績が抜群だっただけあって、入塾直後に受けた全県模試でも英語と数学は偏差値60を優に超えていました。一方、中1・2の内容がメインの出題範囲である理社は偏差値50台と大きな課題で、5教科総合では偏差値61でした(全県模試のデータによると、2023年度入試で希望ヶ丘高校に合格した子の平均偏差値は65.2)。ちなみに彼女に限らず、中3まで塾に通っていない子で中1・2の理社内容がしっかり定着しているという子は私の経験上ほぼいません。

そこから持ち前の要領の良さとまっすぐな努力でメキメキと伸びていきいます。入試前最後の全県模試(1月号)では、苦手だった理社で社会は偏差値75(!)、理科は偏差値69まで上がりました。そして、5教科総合での偏差値も自己最高の69を記録しました。

学校の成績からもわかる通り、入塾前から勉強に対する姿勢や知識の土台がある程度できていた彼女だからこそ短期間でここまで実力が伸びたのでしょう。実際に彼女も、フォルテに入塾してから「学力がめっちゃ上がった。勉強量が増え、その質も良くなった。」と言っていました。

そんな彼女が受験勉強で最もやっておいて良かったことは、社会の「歴史の年代暗記」でした。初めて受けた5月の全県模試から最後の1月の全県模試にかけて、社会の偏差値を20上げた彼女が言うのだから間違いないですね!

入試当日から発表日までの期間

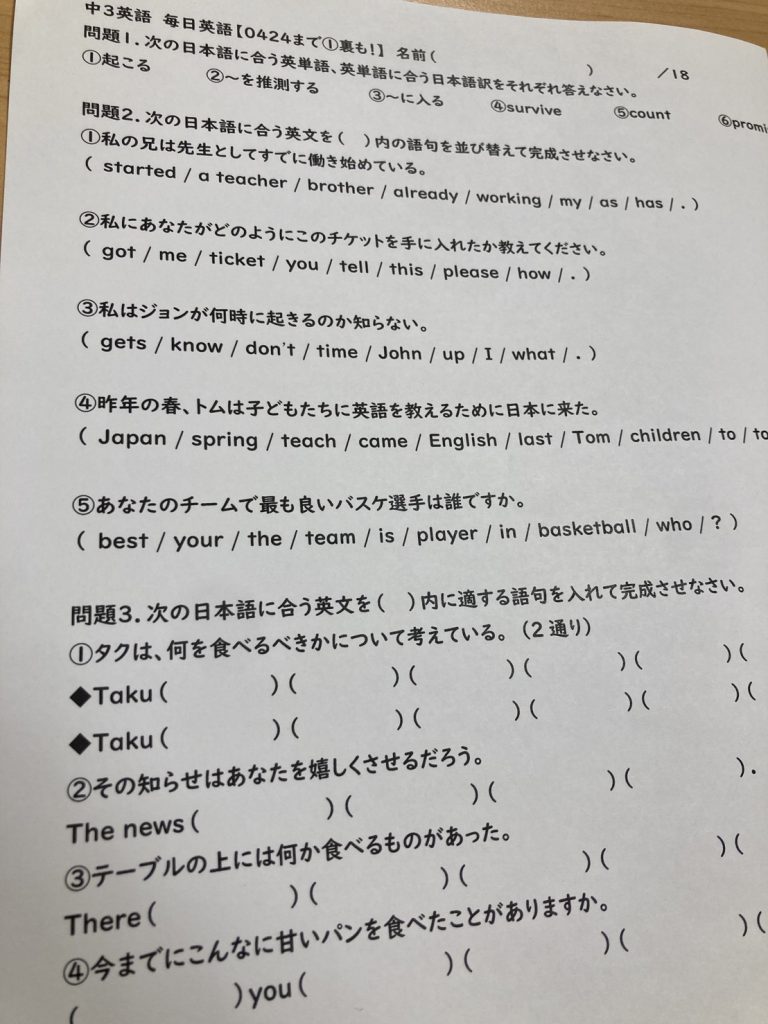

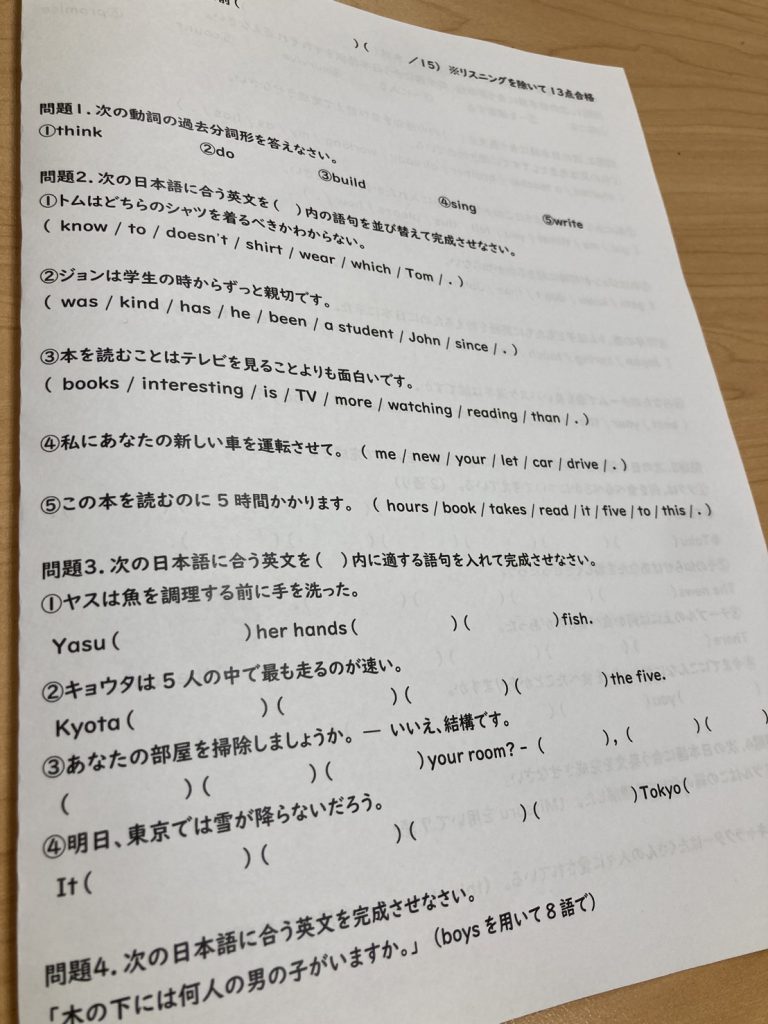

このように学力的には万全の状態で2月14日、入試当日を迎えました。5時半に起床し、余裕を持って高校に向かいました。彼女が入試会場に持っていったのは、フォルテで配布している年代暗記シート、理科の授業用プリント(理系講師・佐々木のオリジナル)、理社の全国入試用のノート、御守りでした。

最初は緊張していませんでしたが、試験が始まるとふわふわした感覚であまり内容が頭に入ってきませんでした。最初の英語は、彼女にとって得意科目だったのですが、いつもの感覚とは明らかに違っていました。今考えると、今年の入試は英語の大きく難化した影響なのかなとも思いますが、そのあとの国語・数学・理科・社会もそこまで手ごたえを感じないまま終わってしまいました。

家に帰りついた瞬間、あまりの出来なさに倒れ込んでしまい、その場で号泣してしまいました。家で娘の帰りを待っていたお母さんは、娘を気遣って「大丈夫だよ。もしダメでも私立に行けばいいじゃん。」と励ましてくれました。その背景には、彼女自身が併願の私立に関しても気に入っていたのもありました。

夕方になって、フォルテで自己採点をした際には、本人が思った以上に点数が取れていたようで、そこでは多少明るい表情が見えました。内申点のアドバンテージに加えて、学力検査でもある程度点数が取れていたことから、そこまで気負うことなく特色検査に臨むことができました。特色検査が終わった日は、保護者の方が本人のリクエストに応じて はま寿司 に連れて行ってくれました。

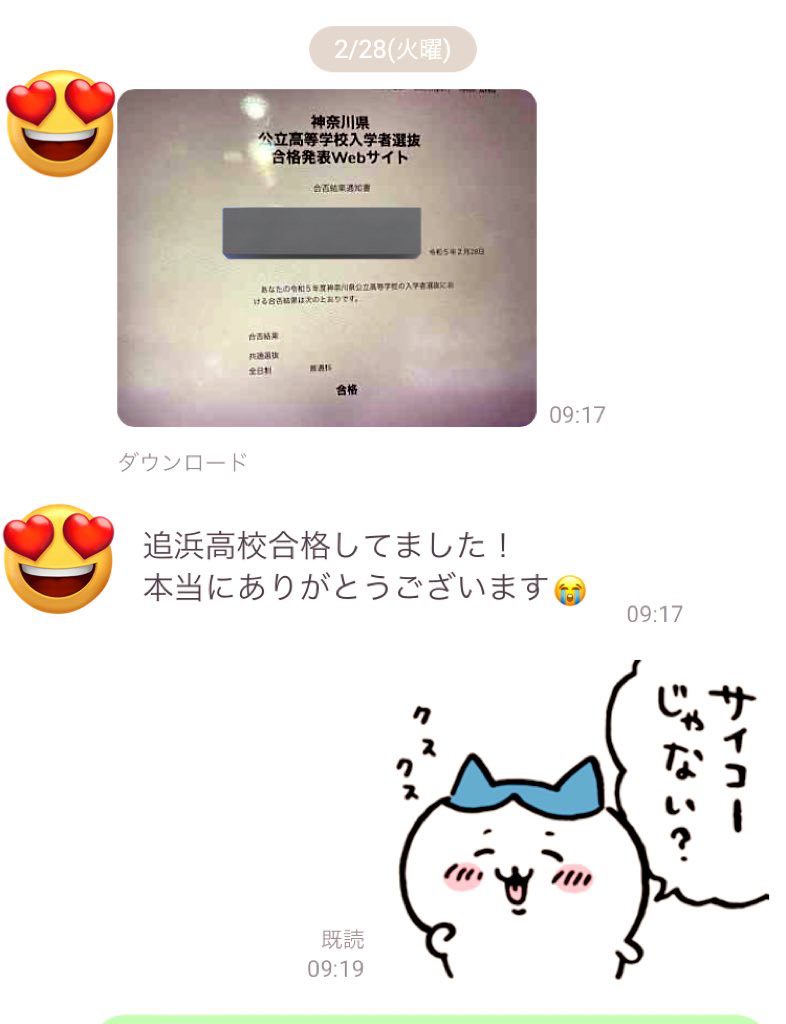

合格発表当日

特色検査が終わってからの約2週間はダラダラと過ごしていました。というのも、前述の通り本人は併願の私立も大変気に入っていたので、そこまで「公立に不合格だったらどうしよう。」という悲壮感はありませんでした。

それでも発表前日には合格発表のことを夢に見たようです。しかも夢の中では、合否を確認したところ、結果はなんと不合格でした。しかし、それは「見ているサイトが間違っていた」というオチでした。

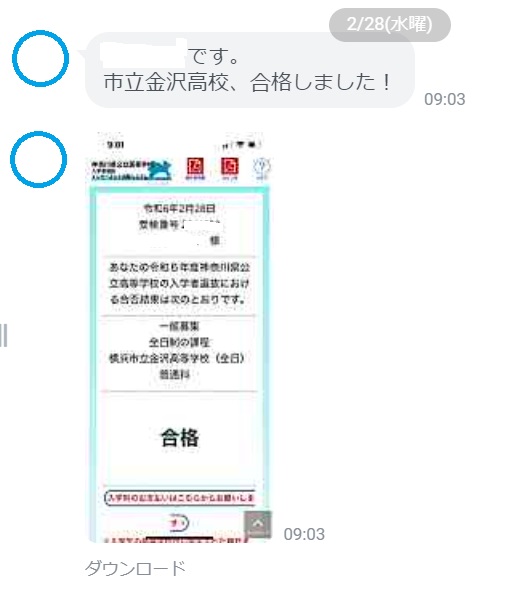

そして、ついに合格発表当日を迎えます。いつもよりも遅めの8時に起きて、合格発表の9時に確認しようとしました。しかし、いくらサイトにアクセスしても合否の確認ができません。15分くらい経って、アクセスしていたサイトが間違えていたことに気づきます(奇しくも前日の夢と同じ展開に…笑)。そこで、正しいサイトで確認したところ、無事「合格」と出てきました。彼女の頑張りを間近で見ていたお母さんは思わず泣きながら抱き着いたとのことでした。

そして、高校に入学書類を取りにいき、門をくぐった後の坂を上っている最中に、「ああ、この坂を毎日登るんだな」と合格した実感が湧きました。

最後に

彼女がフォルテに通ったのは1年弱でしたが、元々学校で仲が良かった友人がフォルテに数人いたこともあって、最後にはあたかも2~3年くらい通っているんじゃないかというくらい馴染んでいました。また、彼女が加入したことでフォルテ5期生の中での競争が一層激しくなりました。

また、保護者の方とも頻繁にLINEでやり取りをして、こちらからは「授業のときの彼女の様子」「模試の結果のフィードバック」「併願の私立のおすすめのランキング」「入試制度について」「入試問題の難易度について」などを適宜お伝えしました。一方、フォルテでは見せないちょっと弱気な様子も家では見せていたようで、それを共有してこちらから励ましの声をかけるようにしました。合格後のアンケートでは、そういったLINEでの言葉に母娘ともに励まされたと言っていただきました。

合格後に改めて「受験勉強を通して何を一番学んだ?」と聞くと、「今まで飽き性で、何も続かなかったが、自分が努力できる人間だと気づいた。プライドが高いので、絶対に合格したいという思いで頑張った。」と話していました。私が彼女について最も感心したのは、自習中の態度でした。夏期講習や冬期講習の際に朝の9時くらいにやって来て、午前中はずっと自習をして、お昼ご飯を挟んで、午後から授業を夕方まで受けるというルーティーンでした。その午前中の自習の集中具合は5期生の中でもナンバーワンだったと思います。

また、「高校で何を頑張りたい?」と聞くと、「勉強を頑張って良い成績を取りたい。部活はバスケ部か弓道部に入りたい。」とキラキラした表情で言っていました。彼女は、中3になってからは大きなケガをしてしまい、満足に部活に取り組むことができませんでした。そういった背景もあって、彼女には勉強はもちろんですが、部活動にも精一杯取り組んでほしいと思います。

最後に彼女の聞きました。

Q.「フォルテとはあなたにとってどんな場所?」

A.「集中できるし、良い友達も先生もいる最高の場所。」

改めて合格おめでとう!

今回は以上です。ではまた!

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業