こんにちは。フォルテの理系講師の佐々木です。

今回は5期生の一人ひとりにフォーカスして、主に我々目線からの志望校合格までの話を書いていく第4弾となります。

小6の終わり頃に入塾

今回紹介する男の子は、姉の友達がフォルテに通っていて、そこでフォルテの評判を聞いて体験→入塾となりました。それが小6の3月でした。

彼が来て初めの頃の印象は、野球をやっていて礼儀正しく、やるべきことはそつなくこなすタイプである反面、国語の長い文章の読解や数学の難易度の高い問題をじっくり考えて解くのがやや苦手な印象がありました。特に国語の文章読解力に関しては最後まで苦労することになりました。

抜群の安定感を誇る理社

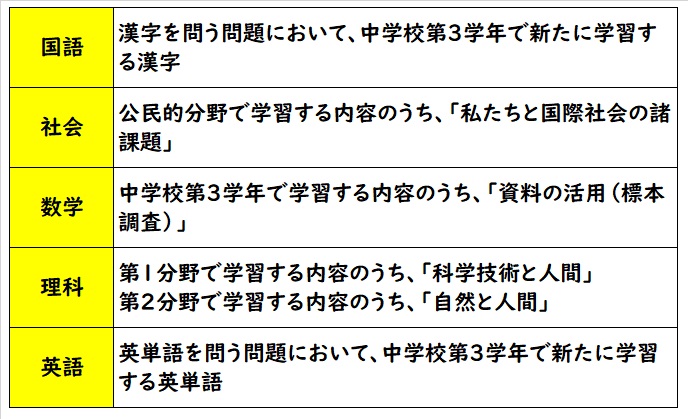

彼が中1の夏頃に受けた模試の結果は、5科目総合で50台中盤くらいでした。内訳は理社が偏差値60を超えている反面、国語は偏差値50にも届いていない状態でした。ただ、少しずつ努力を重ね、中2の終わり頃には英語も60台にのせて社会は偏差値70近くまできていました。ただ、国語と数学が偏差値50台(それでも国語は1年時と比べるとだいぶUP)だったため、5科目総合偏差値で60を少し超えるくらいでした。

ちなみに2年次に彼が模試の際に志望校にしていたのは柏陽、緑ヶ丘、市立金沢でした。個人的にはこのままいけば市立金沢は何とかなりそうだけど、柏陽や緑ヶ丘は中3で内申も偏差値も相当伸ばさないと厳しいなと感じていました。

驚愕の志望校変更

彼が志望校に対して意識するようになったのは中3の夏頃で、柏陽か緑ヶ丘に行きたいとのことでした。ただ、具体的にこの学校に必ず合格したいというよりは、このレベルの学校に受かりたいなという漠然としたものでした。

そして、中3の内申を大きく左右する11月のテストが近づいて来たある日、私は彼に話しかけました。

私「最近かなり気合入ってるね!」

彼「志望校を翠嵐にしようと思って頑張っています。」

私「えっ???」

彼「10月に翠嵐の説明会にいき、みんなで切磋琢磨できる環境にひかれました。」

とのことでした。内申、5科目の偏差値、特色検査の偏差値のどれをとっても相当厳しい状況であることは分かり切っていました。ただ、目標を定めて必死に頑張っている姿を見ると応援したい気持ちになり、「まずは内申と12月、1月の全県模試で頑張って、届きそうだったら翠嵐目指して頑張ろう!」と言いました。最終的には定期テストや提出物等を頑張りにより、中3の内申は中2の学年末から4上がりました。ただ、それでも翠嵐や柏陽の内申の合格基準までは5~7くらい足りない状況でした。そして、最後の全県模試である1月の模試で理社はキッチリ偏差値70台をキープ(特に社会は一番安定していて70台後半が常にとれている状況)し、やや不安だった数学も偏差値68と好成績だったのですが、1番の懸念材料である国語が振るわず、5科目総合偏差値で70は突破しましたが、翠嵐を受けるには相当厳しい状況でした。そして、一度は翠嵐高校を志望校として出したものの、最終的には本人と保護者の方が様々な状況を考慮したうえで志願変更をして柏陽に決定しました。ただ柏陽に関しては偏差値的には合格基準偏差値には届いたものの、内申や特色検査の偏差値で下回っていたため、個人的な体感としては合格確率は4割~5割くらいだと感じていました。それでも彼は入試までの残り数週間で少しでも合格確率を上げるために、平日も休日も関係なく毎日フォルテに来て、ひたすら授業と自習にのめりこんでいました。もちろん、フォルテの5期生の中でも塾の滞在時間はトップでした。

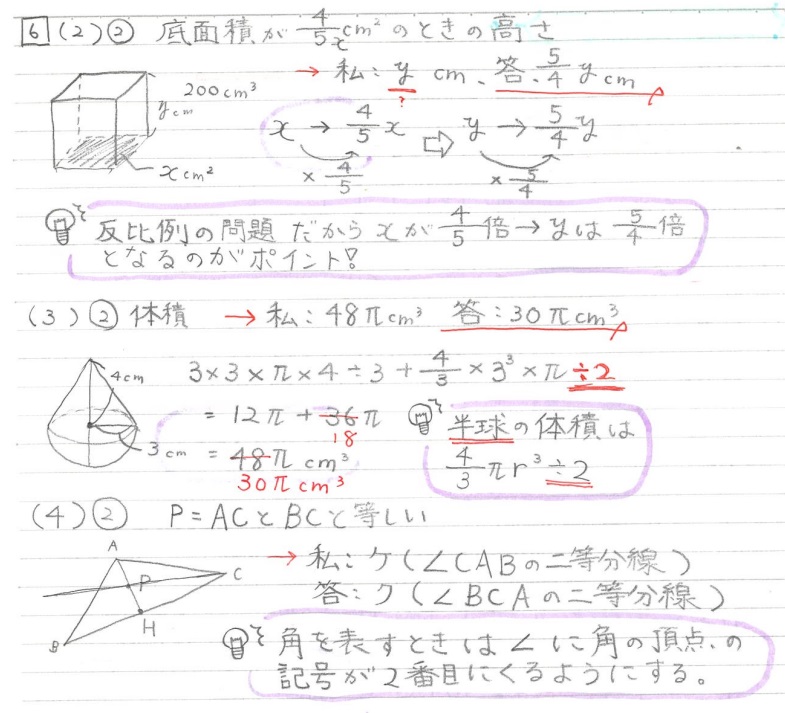

完璧な解き直し

今振り返ると、中学1,2年の頃の彼は、分からない問題は解説をさほど読み込むこともなく質問に来ることが何度かありました。その際には必ず「解説をしっかり読んだ?」と聞きましたが、「読んだけど分かりませんでした。」とのことでした。

私個人の感覚としては、ある程度の計算力と、それぞれの単元で良く出る典型的な問題をきっちり解けるようにすれば、偏差値60台前半か中盤までは到達すると考えています。ただ、偏差値60台後半から70を超えるようになるには、自分の頭でしっかり考えて、分からない問題に関しては解説を丁寧に読み込んで理解する力が必要となります。そのため、ある程度数学のレベルが上がってきても、分からない問題が出てきた時になぜその答えになるのかをきちんと考えようとしないと、ある一定のラインで数学の伸びは頭打ちとなります。

ただ、彼の良いところはとても素直で言われたことを貪欲に吸収しようとするところです。そのため、こちらが辛抱強くアドバイスし続けた結果、中3になる頃には難しい問題の解説もしっかり読みこんで理解出来るようになり、中3の5月の全県模試で数学の偏差値も60台中盤まで上がってきました。特に意識が高くなってきたと感じたのが、解き直し専用のノートを活用し始めたことです。授業や宿題、模試などで間違えた問題を全てそのノートに書き記していました。こういったノートを作る生徒は他にももちろんいますが、特筆すべきはそのノートに書いた問題は全て出来るようにしていたことです。例えば神奈川県の公立入試の数学で、正答率が数%と極端に低い図形の問題に対しても、数日後や数週間後にその問題の類題を出すと完璧に解けるように仕上げてきていました。その時に、「良くこの問題解けたね!」と言うと、「この問題は難しかったので5~6回は解き直して出来るようにしました!」との答えが返ってきました。これこそ伸びる生徒の典型だと思います。こういった生徒の成長した姿を見られる塾講師という職業は控えめに言って最高です!

入試の各科目の手ごたえ

入試当日の各科目の彼の感想を聞くと、

英語⇒出来なかったから切り替えて次の科目に臨もう。

国語⇒ある程度とれた感触がある。

数学⇒簡単だと思った。

理科⇒難しかった。

社会⇒難しかったけど、自分ができなければ周りも出来ないと思った。

特色⇒難しかったが、これが終われば受験から解放されると思い、楽しんで解けた。

という感想でした。実際には難しいと言っていた社会は9割を超えていて、英語、数学、理科も8割以上とれていました。国語はもう少し欲しいところでしたが、想定の範囲内でした。翌日行われた特色検査も高得点とはいかないまでも、取るべきところからしっかり取って、及第点と言ったところでした。

今年の入試は昨年より難化した科目が多く、本人としては思った通りの点数には届かなかったため、自己採点後は落ちたと思っていたとのことでした。そして、運命の合格発表当日、「合格の二文字を見た瞬間、脳汁ドバドバで、つらい時期を乗り越えてきて本当に良かった」と話してくれました。また、合格した瞬間の両親の様子を聞くと「母は合格を聞いて安心していて、父は自分よりも嬉しそうだった」とのことでした。

最後に

今年もフォルテ生は皆頑張ってくれました。もちろん5期生ストーリーで紹介した4人以外も、みなしっかりと努力を継続し、成長を遂げてくれました。

彼に関して言うと、中3の夏前までの様子では柏陽高校の合格はかなり厳しい状況でした。ただ、努力を重ね、着実に力を付けていくことで、模試でも合格圏内の判定を出すことが出来るようになりました。特に解き直しの精度は過去のフォルテ生を含めてもトップクラスでした。

入試後に、勉強していく上で何が一番重要だと思うかを彼に聞いたところ、「解き直しが一番重要で、答えを覚えるのではなく、理屈や根拠をしっかりと覚えることが大事」だと語ってくれました。まさにその通りだと思います。

また、お子様が受験勉強を始めてから合格されるまでの間に何か印象的なエピソードがあるかをお聞きしたところ、「ある時期から、勉強以外の欲望となるもの(スマホ等)を自分から話すようになった」とのことでした。保護者の方々の前で受験体験記を本人に話してもらったときにも、「夏に必要最低限のアプリ(連絡ツールなど)以外はすべてアンインストールした」と話しており、それを聞いていた保護者の方々も大いに感銘を受けていました。これは頭では分かっていてもなかなかできることではありません。やはり高校受験という大きな壁を乗り越えるには、自分にとって時間が奪われるものをいかに制御できるかがとても重要だと思います。

最後に彼に聞きました。

Q.『フォルテとはあなたにとってどんな場所?』

A.『家と同じくらい安心できる場所。』

改めて合格おめでとう!

今回は以上です。ではまた!

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)