こんにちは、フォルテの文系講師の上村です。

ここでは、3期生の一人ひとりにフォーカスして、我々から見た様子や印象に加え、本人の談話に基づいて志望校合格までの話を書いていきます。

今回紹介する女の子について

今回取り上げる3期生の子の印象を一言でいうと、「芯の強さを持ち、目標に向けてひたむきに頑張り続けた子」です。

私は大学生時代から大手塾で塾講師を始めて、もう15年ほどになります。これまでに教えてきた受験生(大手時代の自教室の生徒&フォルテ生)の数はざっくりと言うと500名くらいかなと思うのですが、その中で入試までの1年間の頑張りで言うと、間違いなく彼女はナンバーワンです。それくらい頑張っていました。

また、しっかりとした自分の考えを持っている子で、かといって意地っ張りというわけではなく、こちらからのアドバイスはいつも素直に受け入れる子でした。

志望校は県内最高峰の公立高校に決定

彼女が志望校を決めたのは、フォルテ入塾前の中2の1月のこと。

それまで特に行きたい高校がなかったのですが、同じ中学校に通う1学年上の先輩が受験勉強を必死に頑張っている姿に感化されて、自分も高い目標を持って頑張ろうという気持ちになりました。

そこで様々な高校のホームページを閲覧していく中で、彼女はある高校に一目ぼれします。それは、勉強はもちろんのこと、学校の行事や部活など高校生活のすべてに対して全力で頑張ることが校風の湘南高校でした。

ただし湘南高校は、神奈川県内では横浜翠嵐高校と並ぶ最高峰の公立高校です。この時点での彼女の学力からすると、湘南高校に合格するためにはかなりの学力アップが必要な状態でした。

中2の3月にフォルテに入塾

湘南高校を志望校にしたことで、流石にこのままでは合格することは難しいと考え、目ぼしい塾を探し始めました。湘南高校に多くの合格者を輩出している大手塾を含めて、様々な塾を検討しました。しかし、彼女の中で「塾」に対して元々良い印象がなかったようで、実際に見学した大手塾の授業(恐らく「the 塾」な雰囲気だったのでしょう。)が気に入らず、そこは体験すらしなかったとのことです。

そこで検討する塾を個人塾にシフトします。そんな中、縁あってフォルテのことをお母さんに知っていただき、フォルテの方針や指導形態などに大いに賛同していただいて、お問い合わせ→入塾となりました。

彼女は他の学校の子たちともすぐに打ち解けていき、フォルテのことを気に入ってくれたようでした。そんな入塾して数カ月たった6月ごろ、彼女のお母さんから頂いたLINEの内容が今でも私の中で印象に残っています。それは「フォルテに通わせてくれてありがとう!フォルテを見つけてくれてありがとう!」と娘から言われたという内容でした。

こう言ってもらえるのは、塾講師冥利に尽きますし、本当に嬉しかったです。

志望校への一途な思い

5月から受け始めた全県模試でも、偏差値こそ70を超える回もありましたが、それでも良い合格判定はなかなか出ませんでした。さらに、彼女は部活で部長を務めており、その部活が県大会まで出場したことで引退時期が8月前半にまで延びました。これは受験勉強に本腰を入れる上で少し苦労したところでもありました。

その影響もあってか、8月の模試が散々な結果となってしまい、そこから彼女は目の色を変えて勉強し始めます。元々、一般の中3生の水準からすると頑張ってはいましたが、彼女の目標はあくまで県内最高峰の公立高校。これがきっかけで、その高い目標に見合う努力をし始めたといっても良いかもしれません。

そして、10月には説明会で初めて湘南高校を訪れました。そこでは彼女の目に映るものすべてがキラキラと輝いて見え、「自分が通いたい高校はここしかない!」と強く思いました。一緒に説明会に訪れていた、お母さんもそのときの彼女の様子はとても印象的だったと、後におっしゃっていました。

そんなモチベーションがMAXに上がった中で受けた10月の模試で、やっと湘南高校の合格判定がA判定になりました。さらに、そこからは12月・1月とA判定を続けることができました。

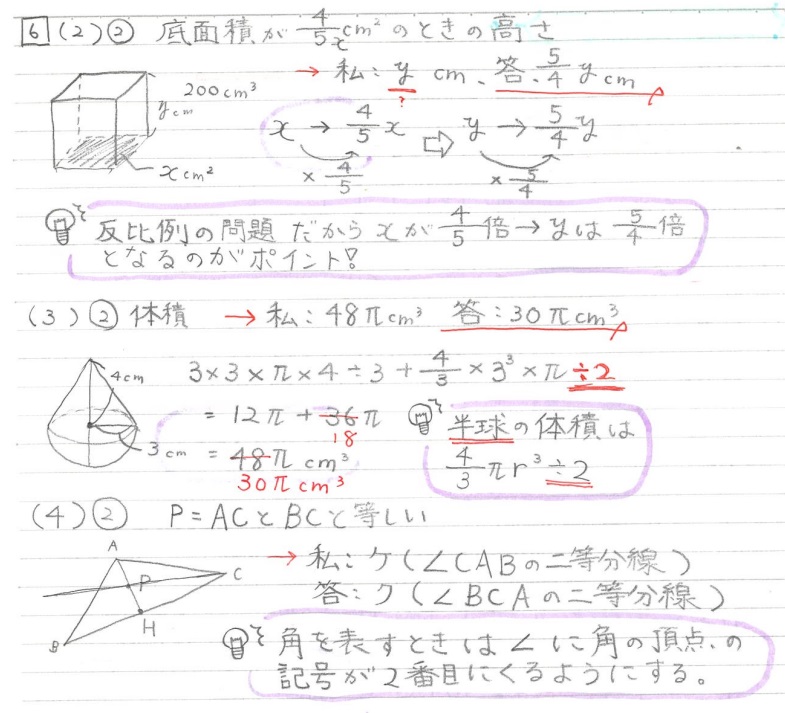

そして、だんだんと入試が近づいてきたころのある日、彼女の志望校への強い思いを感じて個人的にグッと来る出来事がありました。その日は模試実施日で、5教科の模試実施後も彼女を含む何人かの中3生がその日の模試の解き直しをするために教室に残っていました。そこでの休憩時間中に、何気ない雑談の流れで彼女に対して私が「〇〇さんは、スマホの待ち受けとかってどういう画像なの?」と何気なく尋ねました。

すると、彼女は「え?見ますか?」と少しはにかみながらスマホのロック画面を見せてくれました。そこに映っていたのは、彼女の志望校である湘南高校の写真でした。彼女はスマホのロック画面を湘南高校の写真にすることで、モチベーションを高く保っていたのでした。

そのときに私は、彼女の志望校への並々ならぬ強い思いを再確認し、またそれまでひたむきに頑張ってきて彼女の姿が一瞬にしてフラッシュバックしてきて、勝手に胸を熱くしていました。そして、心から「この子を湘南高校に合格させてあげたい。」と思いました。

彼女の凄さ、継続力

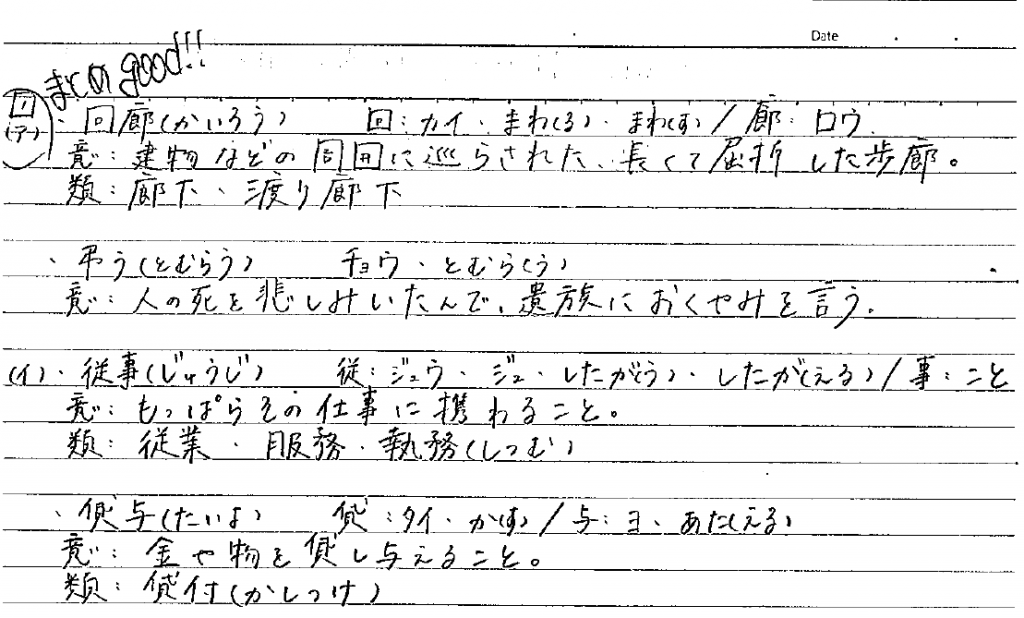

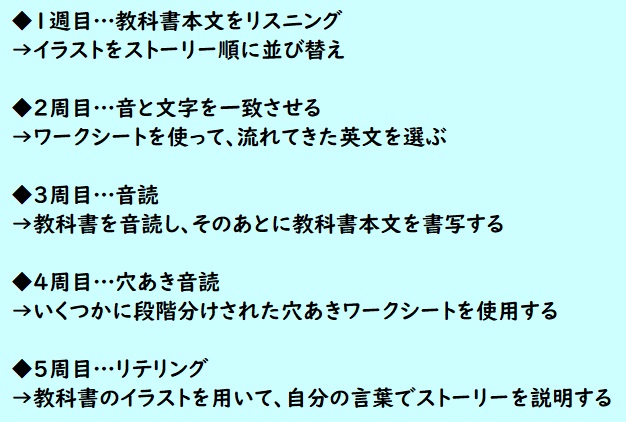

彼女の凄さや頑張りを語るうえで、「継続力」は外せません。こちらの記事でも紹介したように、3期生は「毎日課題」を始めて学年全体としてルーティン化しました。そして、学校の行事などの関係でどうしても出来なかった時を除いて、彼女は必ずこれらの課題をこなしていました。これは、シンプルでありながら、なかなかできることではありません。

秋以降はさらにルーティンとしての勉強量が増えました。

英語では毎日他県の入試問題の長文をやるほか、リスニング問題も神奈川県の過去問だけでも15年分以上、それに加えて他県の入試問題のものもコツコツと進めました。

国語では苦手としていた古文の問題を必ず毎日1題ずつやっていき、漢字も読み書きの課題も毎日やりました。

理社では、全国入試問題正解(旺文社)を用いて、昨年度のすべての都道府県の入試問題を解き終えており、その過程で確実にレベルアップするのを彼女自身も実感できている様子があり、実際に入試直前の時期になると、解き終わった入試問題の自己採点の結果はどれも確実に9割を超えていました。社会に関しては、昨年度の全県に加えて、フォルテの本棚にある昨年度以前の問題もいくつかの都道府県をこちらでピックアップして、解くように指示しました。

入試当日、涙の自己採点会

そして、入試当日。

フォルテでは、入試後の夕方に来てもらって自己採点や面接練習を行います。そこで彼女も他のみんなと同じように自己採点をしに来てもらいました。

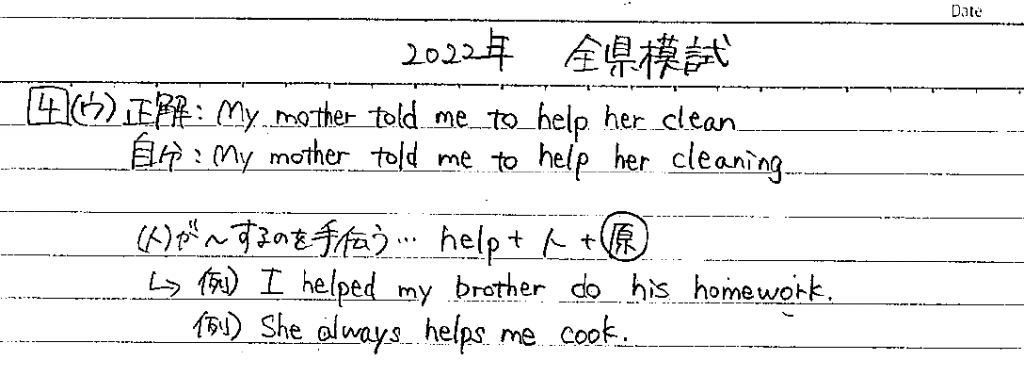

年明け以降、様々な入試形式の問題を解く中で、彼女は英語・国語・理科・社会ではどれも点数が9割以上で安定していました。一方で、数学と特色検査には点数に波があり、その点が彼女の不安材料でした。

実際に学力検査を解いていて彼女が感じたのは、「英語は緊張していてふわふわした気分で解いていた」「国語はいつも通りできた」「数学がとにかくヤバイ」「理社が易しく感じて悲しかった」ということでした。

また、コロナ禍でマスク着用ということで、マスクの中が湿気で不快指数が高くなるということもあったようです。しかし、そこは替えのマスクを使用することで乗り切れたとのことです(フォルテでは、入試前日に全中3生に予備のマスクを配布していました!)。

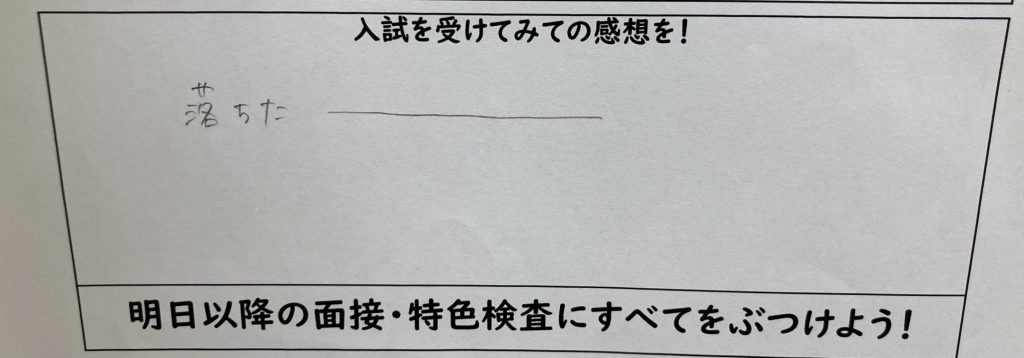

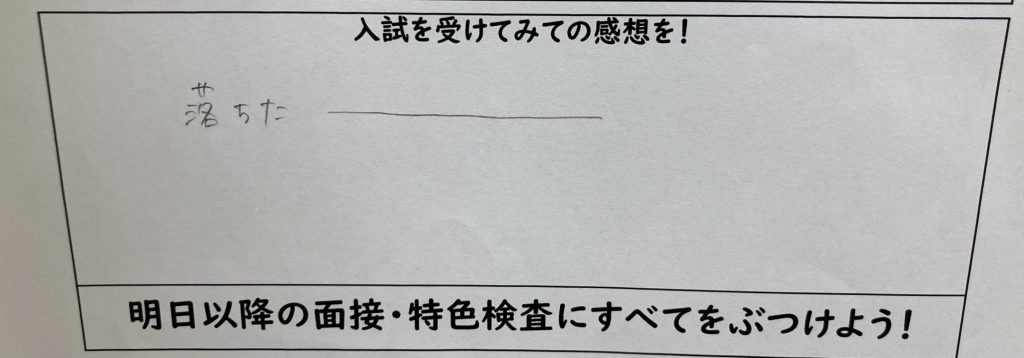

そして自己採点をしてみると、数学以外の教科に関してはほぼ実力通りの点数(4教科で360点以上)がしっかりとれていましたが、数学に関しては事前の不安が的中してしまい、思った以上に低い点数でした。そんな自己採点後に彼女が記入した感想が↓です。

他の子たちの点数も明らかになる中で、彼女は自分の数学の点数が目標としている高校のレベルの割にかなり低い結果であるということを否が応でも自覚し始めます。

こちらも彼女の様子や自己採点の結果を見て、翌日の特色検査に向けた勉強に切り替えるように促しましたが、彼女は段々と込み上げてくる悔しさのあまり、ついに泣き出してしまいました。普段、人前であまり感情をむき出しするタイプではない彼女が人目もはばからず泣きじゃくる姿を見ていると、本当に胸を締め付けられる思いになるのと同時に、彼女にスパッと気持ちを切り替えさせることができる魔法のような言葉をかけられない自分の無力さを痛感しました。それでも彼女は少し経って落ち着いてからは、特色検査に向けての勉強を黙々としていました。

後に聞いた話では、帰宅後に再び落ち込む彼女に対して、お母さんが「しっかりと切り替えなさい!」と強く言ってくれたとのことです。彼女とお母さんは、普段からたくさん会話をしている仲良しなのですが、入試前になると毎日のように夜食を作ってくれたり、遅くまで勉強する自分に合わせるように遅くまで起きていてくれたりしたことが、彼女にとって大きな支えになっていました。

そして、翌日の特色検査後にフォルテに来た時には、すべて出来ることはやり切ったようで、その時の彼女の清々しい表情はとても印象的でした。

発表日、そして後輩へのアドバイス

そして、合格発表日。

今年も神奈川の公立高校の合格発表は朝9時からWebで確認する形でした。そこで、発表開始直後の9時1分、3期生の中で一番最初に報告をくれたのが彼女でした。

面接終了後からの2週間弱、個人的にずっと合否を心配してきた子の一人でしたので、この報告を受けたときは本当に嬉しかったです。その後、高校に書類を取りに行き、中学校に報告をした後にフォルテにも来てもらい、喜びを分かち合いました。

ちなみに開示点を見たところ、数学は自己採点よりも10点近く高い点数でした。ただ一方で、特色検査は思った以上に点数が取れておらず、かなりギリギリでの合格だったと思います。これも彼女の湘南高校への強い思いや執念が紙一重で合格を手繰り寄せたのだと思います。

そして、そこから約1週間後。中2の授業日に来てもらって、今回の入試の体験談や後輩へのアドバイスをしてもらいました。そこでは、本気でやり切った彼女だからこそ語ることができる内容ばかりで、説得力抜群でした。また、内容自体も素晴らしかったのですが、彼女の言葉には力強さがありました。その力強い言葉は彼女の持つ芯の強さの表れで、その芯の強さこそ合格を勝ち取れた大きな要因だったと私は思うのです。後輩たちには是非、彼女の金言やそこから感じた芯の強さを糧にして受験勉強に励んでほしいと思います。

最後に

彼女と過ごしたのは、期間としてはほんの1年間だったのですが、そうは思えないくらい濃い時間だったように感じます。現にこの1年間で、彼女がフォルテで勉強していた時間は、間違いなく他の誰よりも長いでしょう。それこそ授業がある日もない日も毎日のようにフォルテに来て、机に向かっていました。

入試前には家で「フォルテはとても居心地が良いから、学校よりも家よりもフォルテにいたい」と言ってくれていたそうで、さらに合格後にお母さんから聞いた話によると、家では「上村先生と佐々木先生に合格を見せたい」と事あるごとに言ってくれていたそうです(感涙!)。

先にも述べた通り、私は彼女ほどひたむきに頑張った生徒を知りません。彼女から伝わってきた「志望校への一途な思い」「執念」は本当に素晴らしかったですし、それが最終的に志望校合格という形で報われたのは本当に嬉しかったです。合格発表時のことを思い出すと、今でも心が熱くなります。逆に、入試前には毎日見ていた彼女が机に向かう後ろ姿が、ここ最近は見られないことには多少寂しさを感じるくらいです笑。

3期生はみんなが一生懸命頑張る最高の学年でした。そして、その中心には彼女がいました。他の3期生の子たちも、模試で常に塾内のトップを走る彼女がさらなる高みを目指して必死に頑張る姿に強い刺激を受けていたに違いありません。それが相乗効果となり、3期生には互いに切磋琢磨し合う良い学習環境が間違いなく出来ていました。

また生徒だけでなく、我々講師も彼女の頑張りから大いに刺激を受けていました。彼女の頑張りの度合いは、常に我々の見積もり以上でした。ですから、我々も彼女のような生徒に対して、最高の指導をするために常に自己研鑽や教材作成に励みました。つまり、彼女との日々によって我々講師も次のレベルに行くことができたと思います。

改めて、彼女のような素晴らしい生徒に出会えたことは私にとってはかけがえのない財産です。1年間、フォルテに通ってくれてありがとう、そして憧れだった湘南高校で最高の3年間を過ごしてください!

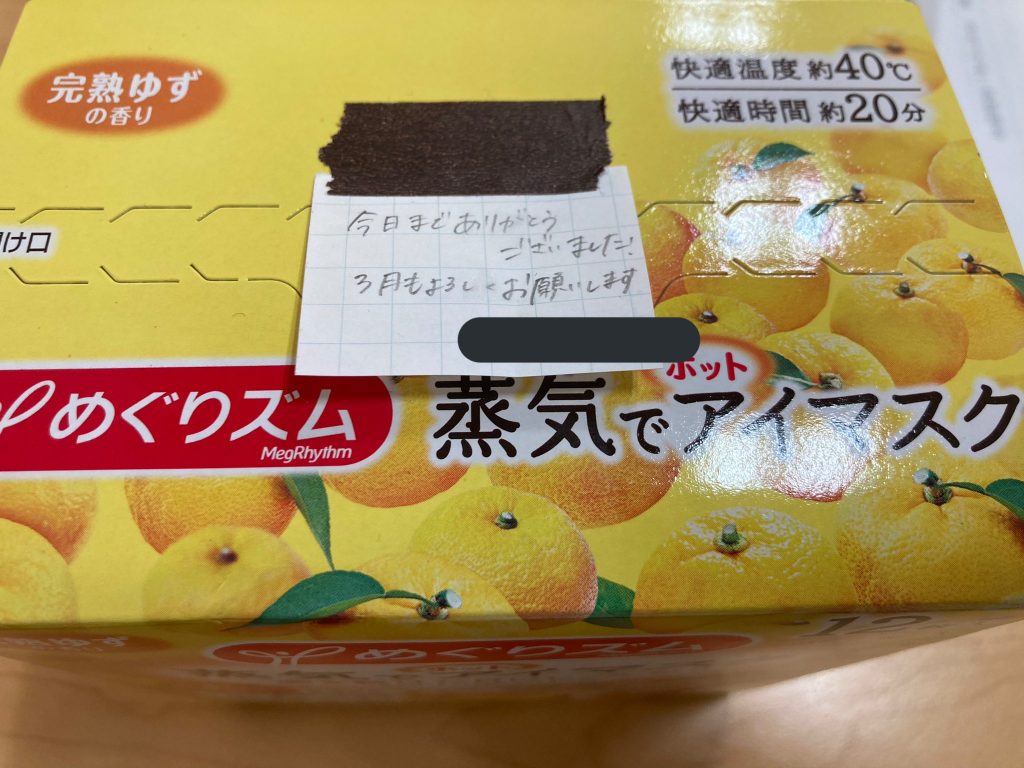

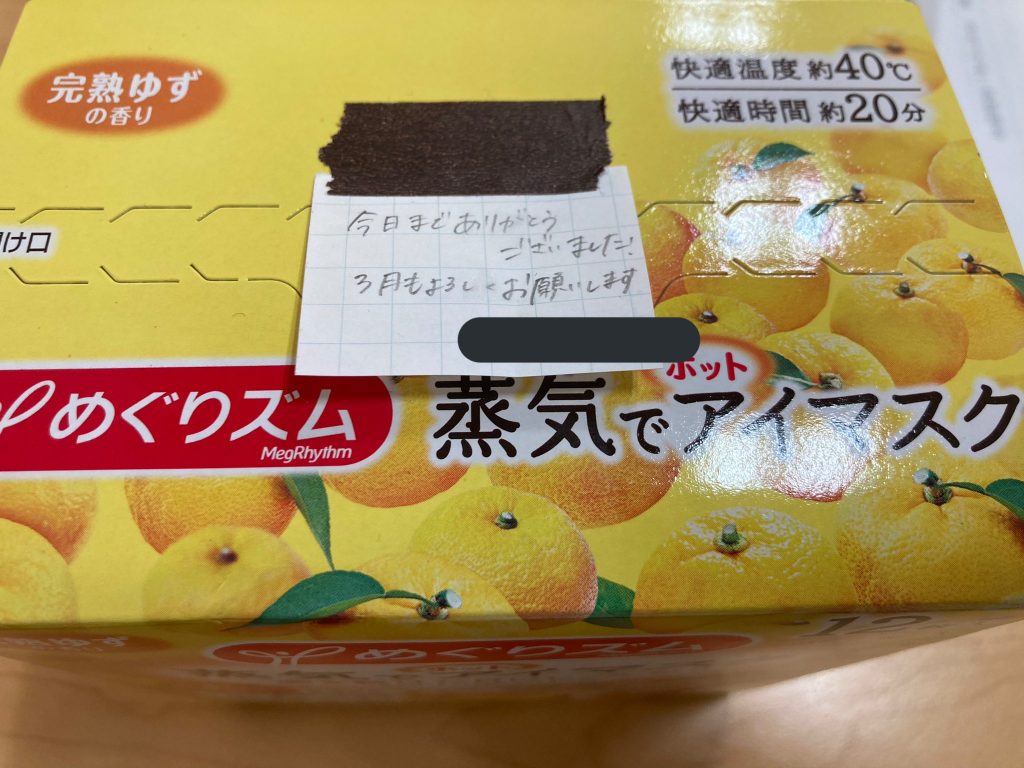

※↓は彼女の入試後に差し入れとしてくれたものです。こういう気遣いができる部分も最高です。

追記(2022年3月22日)

本日、彼女とお母さんが改めてご挨拶に来てくれました。先日の伸学工房さんの入試報告会での合否データに関する話から始まり、フォルテ入塾前のことや、志望校決定までの詳しい流れなど、気が付いたら1時間半くらい時間が経っていました。

お話を聞いている中で、改めて彼女の芯の強さというか、ブレなさを感じましたし、何よりやっぱり彼女のような子は湘南高校にピッタリだと思いました。お土産や手紙までいただき、本当にありがたいです。

また、保護者の方が県外出身ということもあり、神奈川の入試制度についてや塾選びについてなど、保護者視点での話はとても参考になり、自塾の強みやその打ち出し方を再考する良いきっかけにもなりました。

追記(2022年4月6日)

本日、彼女が入学式の写真を送ってきてくれました!こういった報告は本当に嬉しいです。

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業