こんにちは、文系担当の上村です。

今回は、中3の子たちが授業外で取り組んでいる、神奈川県入試に向けた社会の歴史の復習についてです。

理社の復習の必要性

フォルテでは、通常授業で基本的には入試を意識して、学校の先取りを行っています。なので、中3生は夏過ぎまでは公民を進めているのですが、それと同時並行で子どもたちは中1・2の内容の復習も行う必要があります。というのも、神奈川県の公立高校の入試問題の場合、理社では中1~3の内容がバランスよく出題されるからです。

神奈川県の入試の制度上、中3は後期内申が最も入試に反映されるため、中3の勉強も大切なのですが、本番の入試を考えると中1・2の内容の復習も同じくらい大切です。

英語と数学のような積み重ねの教科であれば、特段意識せずとも中1・2の内容は自然と復習できていることが多い(というか、中1・2の内容が出来ていないと中3内容が理解できない)わけですが、理社に関しては意識的に復習の機会や時間を設けないと、それまでの既習内容をどんどん忘れていってしまいます。

そこで復習の機会となるのが、模擬試験です。模擬試験では、出題範囲が既習内容になっているはずなので、模試に向けての勉強や模試後の解き直しに対して真剣に取り組むことは中1・2の内容を復習する絶好の機会になります。フォルテでは、中3生は県内最大規模の模試である全県模試を受験し、受験後に間違えたところの解き直しも課題としてこなしています。

とはいえ、実際に模試に出題される内容はその範囲のごく一部なので、それだけで十分とは言えません。

ざっくり確認プリントとド基礎確認プリント

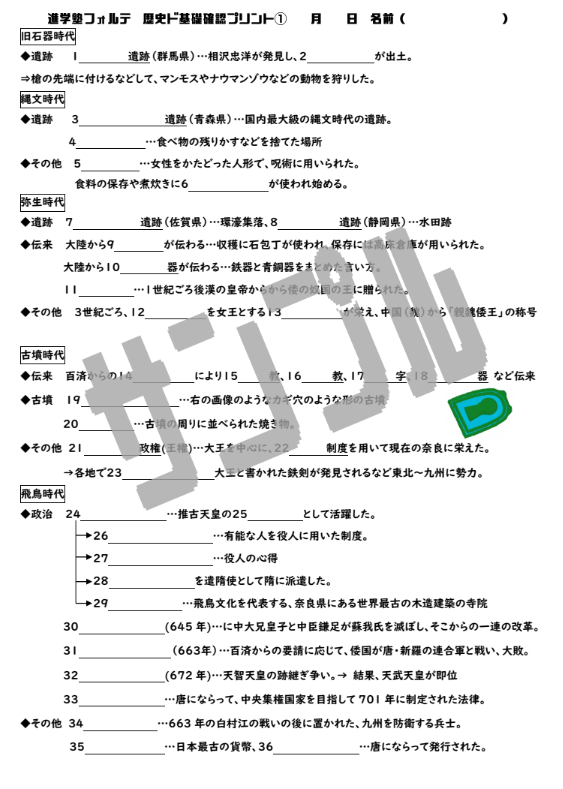

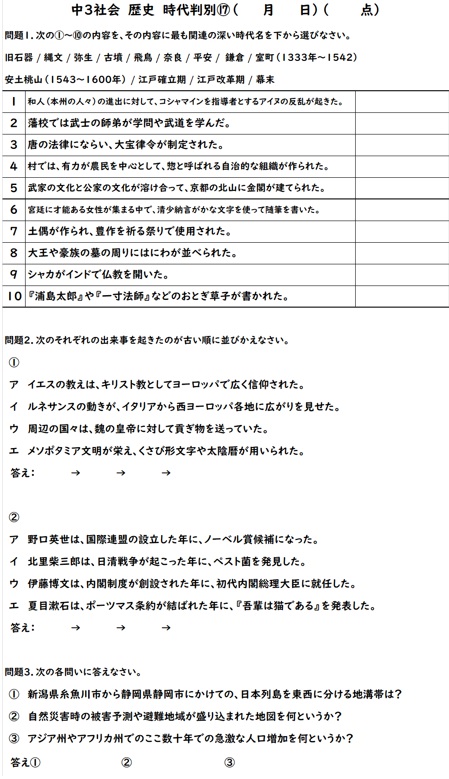

社会の歴史の入試向けの勉強において、中3生によく言っているのは、江戸時代までの歴史は基本的な用語の時代判別と時代内の並び替えができるような流れを覚えること、明治以降は上記に加えて具体的な年代まで暗記すること必要があるということです。

そこでこの夏、フォルテでは中3生に中1・2の歴史復習用のコンテンツとして提供しているのが「ざっくり確認プリント」と「ド基礎確認プリント」です。

競争意識を持たせること

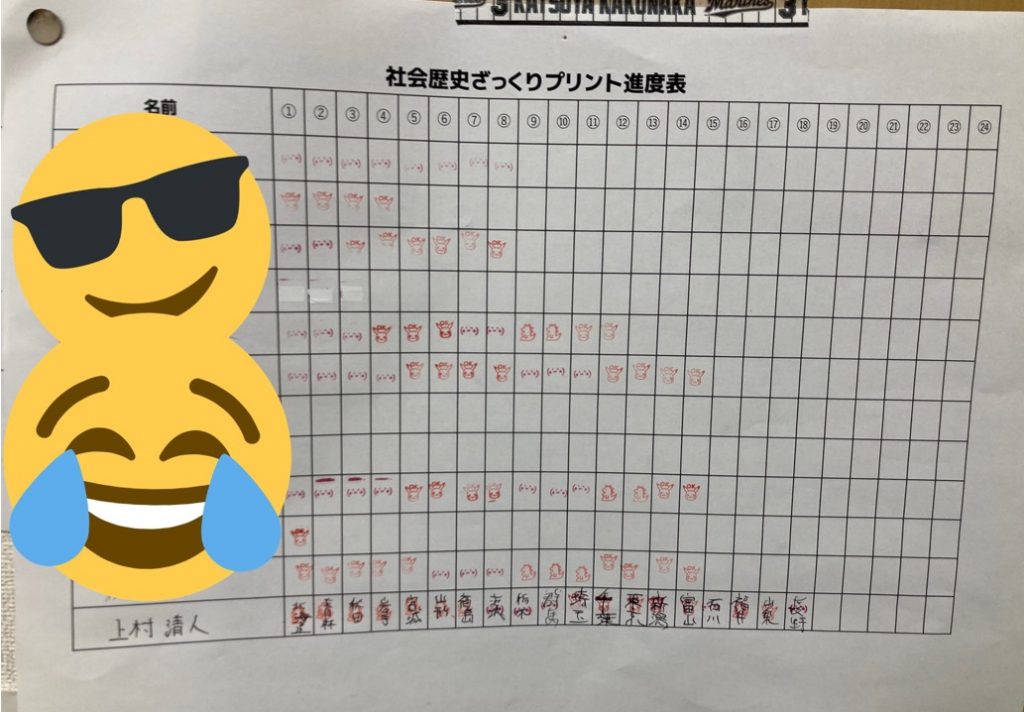

すでに紹介したような社会の復習ツールに加え、理科でも中1,2の内容を復習するためのテキストの配布しました。そして、その進捗状況を全員が確認できる形で可視化しました。

こういった工夫の効果もあってか、はやい生徒は1か月弱で100枚をクリアし、クリアした順から実践問題を渡していくことにしました。そもそも既述の「ざっくり確認プリント」と「ド基礎確認プリント」はあくまで入試レベルを解くための土台作りであって、それだけでは十分ではありません。土台が出来たらそれを入試レベルの実践問題でどんどん確認しながら鍛えていく必要があります。そこで、こういった↓のような問題をこなさせました。

こちらもすでにガンガン進めている子は50枚を終わらせ、さらに理社も含めた実践問題小テストに突入しています。学校の定期テストが終わった11月後半からは順次「全国入試問題正解」も使って、徹底的に鍛えていきます。

目に見える結果

9月に実施した神奈川全県模試では、この取り組みの成果が最もわかりやすい形で表れました。プリント100枚を速攻で終わらせて実践問題をどんどん進めている子は社会の偏差値が70を超え、100枚を何とか終わらせたような子は社会の偏差値が60を超え、プリント100枚を9月末時点で未だに終わらせていない子は偏差値60未満という結果でした。

さらに10月に実施した全県模試でも中3の11名中8名が偏差値60を超え、さらにその半数が偏差値68以上でした。

ちなみにフォルテでは、今年の2月に行われた入試でも公立受検生8名(2期生)のうち、2名が満点、全員の平均点が92点(県全体の合格者平均が72.6点)という結果でした。うちは入塾テストでの足切りなどはなく、公立志望の子も上位行ばかりを志望するわけではありません。そのような中で上記のような結果が出ているのは手前味噌ですが、結構すごいと思います。

そして、そんな2期生よりも今年の中3生(3期生)は現時点で復習のための勉強量は圧倒的に多いです。残り12月・1月の全県模試、そして2月の入試と、ここからの伸びがますます楽しみでなりません。

最後に今回ご紹介した復習用のプリントは、こちらで販売中です。購入者には希望に応じて、明治時代以降の学習プリントもお送りしています。

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制集団授業

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)