こんにちは、フォルテの文系講師の上村です。

ここでは、2期生の1人ひとりにフォーカスして、主に我々目線からの志望校合格までの話を書いていきます。

フォルテ史上初の問い合わせの子

この子は何を隠そう、「進学塾フォルテ」に最初に入塾に興味を持ってくれた女の子でした。元々、この子の5つ上のお姉ちゃんを私が大手塾の教室長時代に教えていたという縁もあり、フォルテ開校を知ると、真っ先に良い反応をしてくれました。

そして、開校前に行った最初の体験授業(個別補習)。彼女はお母さんと一緒に来塾し、まだ机が数台しかない殺風景な教室の中で、後ろからお母さんに見守られながら、ちょっと緊張感漂う中で英語の授業を行ったのを今でも覚えています。

志望校は憧れの高校

この子には小学4年生のころからの憧れの高校がありました。それは、5つ上のお姉ちゃんが通う高校でした。当時、小学生の彼女の目から見ても毎日充実した高校生活を送るお姉ちゃんがこの子には本当にキラキラ輝いて見えました。

「自分もそのような充実した高校生活を送りたい!」

お姉ちゃんの高校の文化祭に遊びに行くたびにその思いは強まっていきます。また自分自身が中学生になって志望校を真剣に考えるようになります。そして、いくつかの高校を見学した中でも、やはり彼女の中でビビッと来たのはこの高校だけでした。

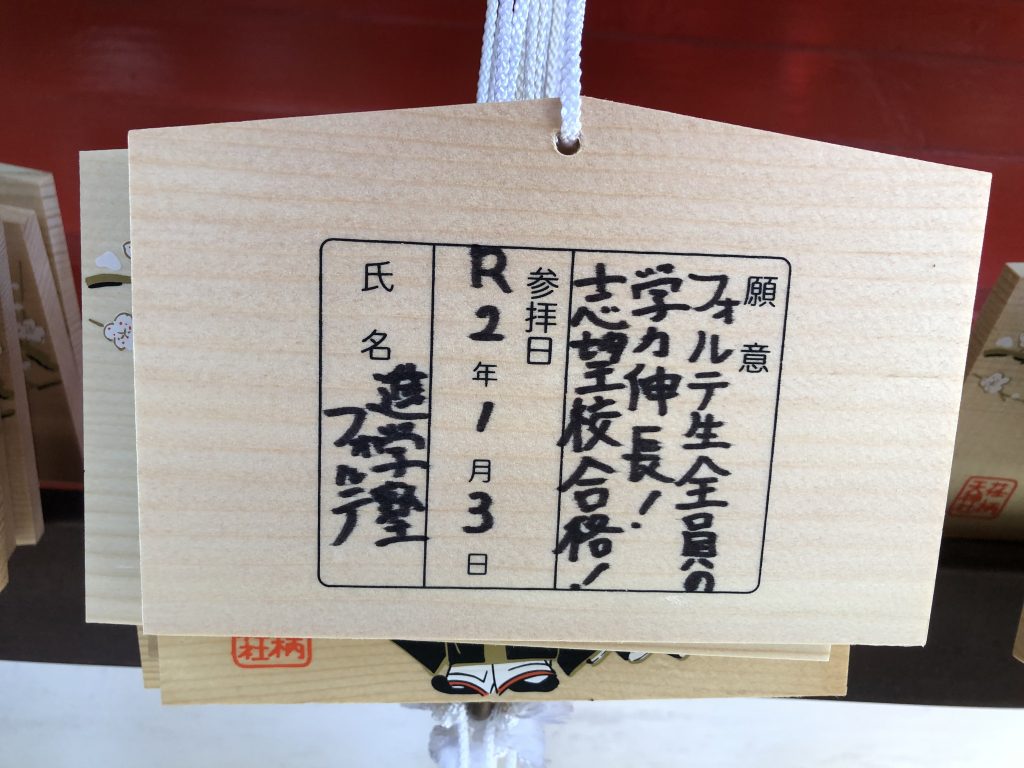

私も彼女のそういった思いを受けて、何とかお姉ちゃんと同じ高校に合格できるようにサポートしたいと心から思いました。そして彼女が目指す高校に合格することを考えたとき、彼女の普段の授業態度や定期試験の得点力から、内申点は例年の同高校の合格者平均以上には必ずなるだろうと感じていました(実際にそうなりました!)。ですから、合格できるかどうかは学力試験での点数次第になるなと判断し、とにかく実力を付けて模擬試験の偏差値UPを目指すことにしました。

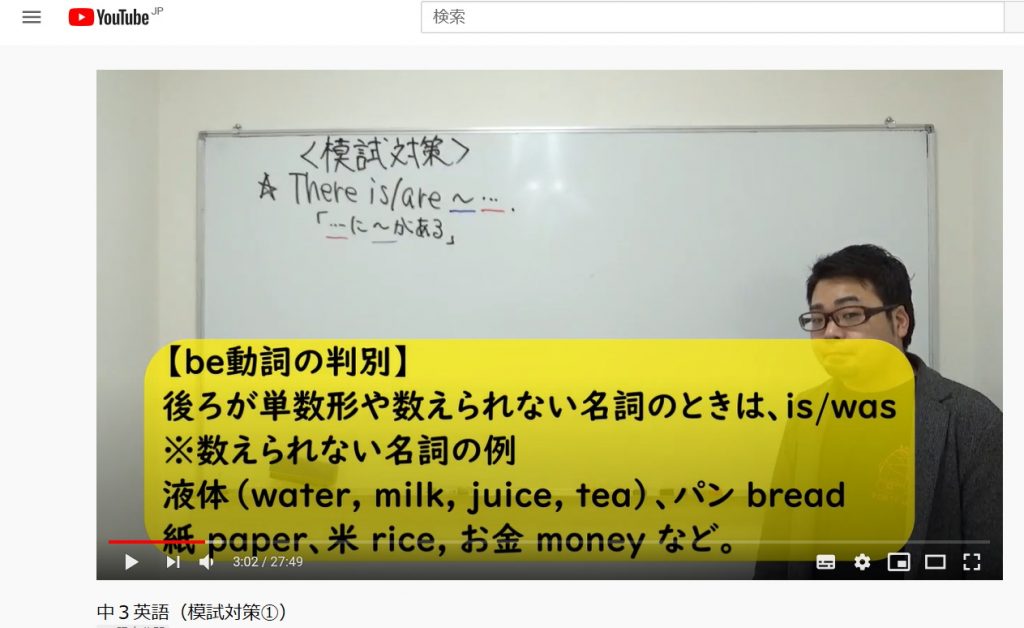

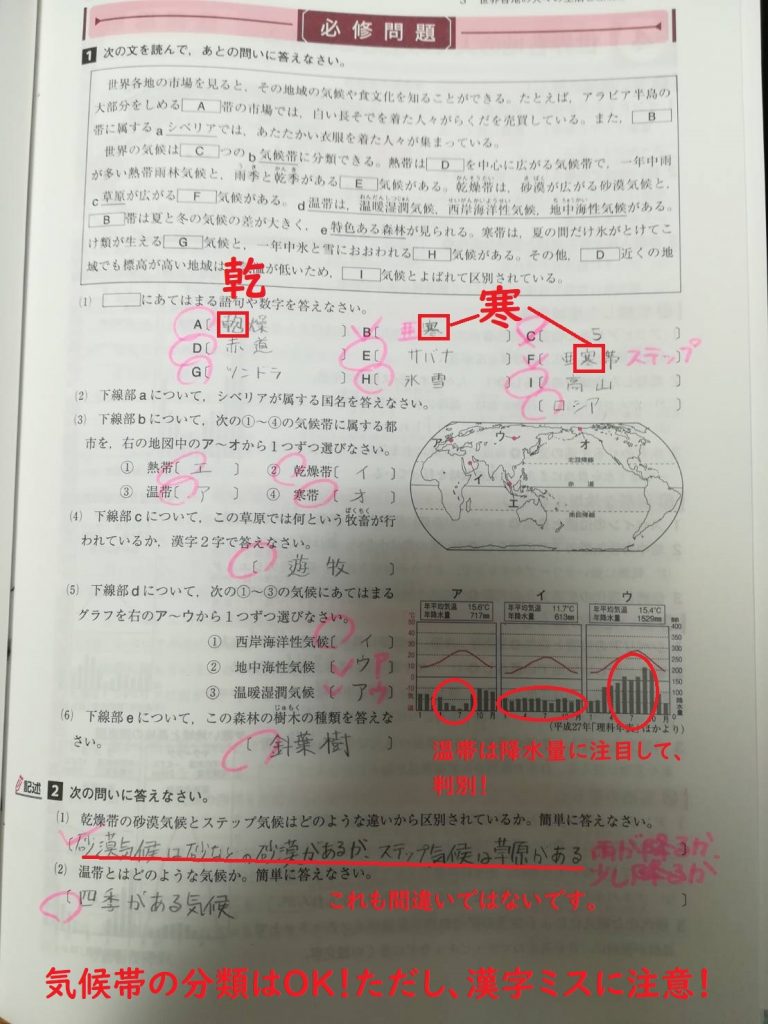

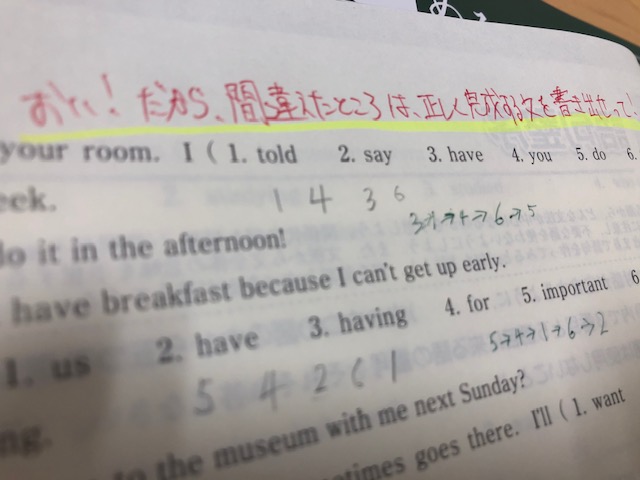

1年以上やり続けた個別課題

中2の冬、入塾時から比べると5教科全体の模擬試験の偏差値は順調に上がってきたものの、英語に関しては少し伸び悩んでいました(模擬試験の英語の偏差値は50そこそこ)。というのも、(これは何も彼女に限った話ではないですが)中1のころは学習する文法事項もそこまで難しくはないので、学校の内申において英語で5をとるのは比較的易しいことでした。そのため、英語の内申に対する認識が甘くなってしまい、他教科に比べて特別な努力をしなかったわけです。もちろん中2になると、「未来形」に始まり、「不定詞・動名詞」「比較」「受動態」など学習内容が少しずつ難しくなるというのも一因としてあったと思います。

そこで中2の1月の半ばごろ。12月に受けた模擬試験の結果返却を兼ねた3者面談で、本人・保護者の方と相談した上で、彼女に対して個別に英語の課題を出すことにしました。それは中1から中2にかけての文法をランダムに出題する小テスト形式で、フォルテでの授業がない日は毎日やる約束をしました。

彼女は正直、自分でやるべきことを考えて実行するのが苦手な子でした。実際に、受験勉強の中で自己分析をして、自分自身でやるべきことをしっかり考えて、実行できるようになったのは中3の冬ごろだと思います(これが早い段階でできる子は実力がより伸びやすい子であったり、公立トップ校に合格する素質のある子であったりするのだと思います)。ただし、そんな彼女にはとても良いところがありました。それは私がやるように指示を出したことは何があっても必ずこなすところです。

こういった素直さ(愚直さ?)がある子は、私の経験上偏差値60くらいの高校までは合格できる可能性があります。それ以上の公立トップ校や準トップ校になると、どうしても先ほど述べたような自分で考えて勉強する力が必要だと思います。または、他者よりも圧倒的な量をこなしているか、ですかね。

課題をやり始めて約1か月半が経ち3月に入ると、新型コロナウィルスの感染拡大により中学校が休校期間に入ると、フォルテでの授業のありなしにかかわらず毎日課題をやるようになります。さらに、当初の文法確認に加え、1日1題長文を解くようにもなりました。これが中3の夏ごろには、より実戦的な問題に対応できるようになるために他県の入試問題の長文を解き始めました。また、時折彼女とマンツーマンで他県の入試問題の本文をその場で全訳をさせました(彼女曰く、この全訳をさせられたのが英語の実力アップに大いに役立ったとのことです)。

この課題を結局入試直前まで1年以上続き、個別課題を貼り付けたノートは6冊にもなりました。また5月以降の全県模試でも英語の偏差値は60を切ることはまずなくなり、10月・12月・1月の全県模試ではいずれも偏差値65以上を記録しました。

合格への最後の関門は理社

中3になり、英語の実力が飛躍的に上がったことで、3教科での模試偏差値は当初設定した目標の数値を大きく上回るようになりました。しかし、理社が足を引っ張ってしまい、5教科で見ると目標の数値ギリギリといったところでした。それは中3の秋になっても変わらないままでした。

そこで、理社を勉強する時間を物理的に増やすこと、さらに社会は時代判別や年代暗記といった歴史の確実に点を稼げる部分の勉強を徹底することを命じました。すると、ここでも彼女は愚直なまでにそれを実行します。

その結果、社会は模擬試験での点数・偏差値も順調に上がっていき、他県の入試問題を解いてもコンスタントにその年のそれぞれの県平均を大きく上回る点数が取れるようになりました(もちろん中には平均点が公表されていない県のものもありましたが、それなりに人並み以上には点数が取れていたと思います)。

理科は最後まで苦しんでいましたが、入試直前の彼女の実力を5教科総合で見てみると、英語と社会ではある程度の点数が見込める状態だったので、理科で大きく失敗しなければ・・・という状態でした。

ついに入試本番→自己採点

今年、神奈川県の入試問題は全体的には明らかに易化しました。それは、彼女が受けた高校のように例年高い倍率で安定している高校においては、例年に比べて合格ラインが大きく上がることを意味します。

フォルテでは、公立受検組は学力検査当日に面接練習と自己採点をしに通塾します。自己採点の結果、彼女の点数は今までのどの模擬試験で取ったた点数よりも高く、去年の同高校の合格者平均を30点近く上回っていました。英語は(緊張のためか普段なら考えられないミスもあった中で)80点を超え、社会に至っては90点を超えていました!内申点でのアドバンテージも入試点数に換算して10点ほどあったことも考えると、これ以上ない出来と言ってよいでしょう。思いっきり褒めました。

ただし、彼女の受けた高校は面接でも例年そこそこ差がつきやすいので、面接練習もばっちりやって万全の状態で翌日の面接に送り出しました。

合格発表当日

今年、神奈川県では新型コロナウィルスの影響で、合格発表がWeb上で行われました。公立受検者は県全体でおよそ4万7千人。その保護者の方や関係者も考えると相当なアクセス数になることは必至です。ですので、私個人的には合格発表用のWebサイトがサーバーダウンによってしばらく閲覧できないんじゃないか、と本気思っていました。

しかし、そんなことは全くありませんでした(教育委員会の皆さん、疑ってすみませんでした!すばらしいサイト作成ありがとうございます)。朝の9時から発表だったのですが、その直後の9時3分にはLINEで彼女から報告がありました。

「〇〇(←高校名)受かりましたーー!!本当にありがとうございました🙇」

その後、高校で入学手続き用の書類をもらってきた後にフォルテに来てくれました。そこでの彼女の顔は喜びや安堵の表情に溢れていました。

最後に

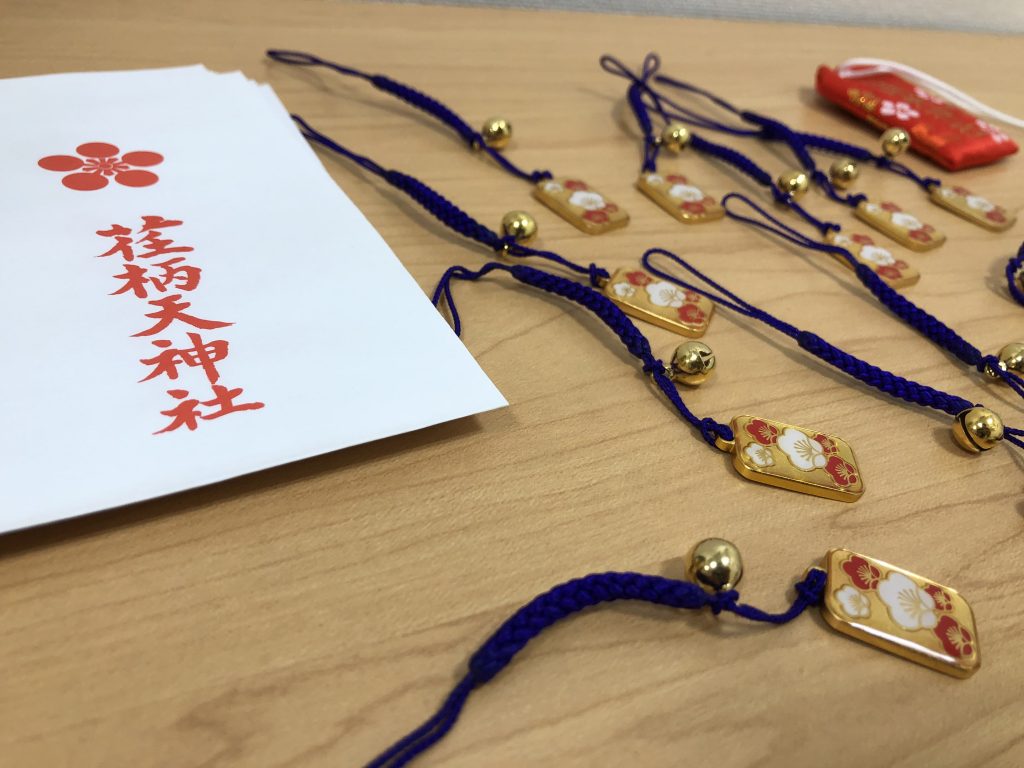

中3の授業がすべて終わった後の先日、改めて彼女とお母さんがご挨拶に来てくれ、わざわざ手土産や手紙をいただきました。そこで、入試後の彼女の様子や合格発表前に姉が自分のことのようにドキドキしていたことなど、いろいろと面白いエピソードを聞かせてもらいました。

その際に私が強調して彼女に言ったのは、「今はまだあくまでスタートライン立っただけであり、大事なのはこれからである」「とにかく英語と数学を中心に今から勉強を頑張りなさい」という2点でした。憧れの高校で最高の高校生活を送ってね!

私個人的には、彼女のような縁深い子と一緒に2年間を歩むことができてとても幸せでした。

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-1024x690.png)

-1.jpg)