こんにちは、フォルテの文系担当の上村です。今回は、久々に文房具に関する話です。

第13回OKB48総選挙

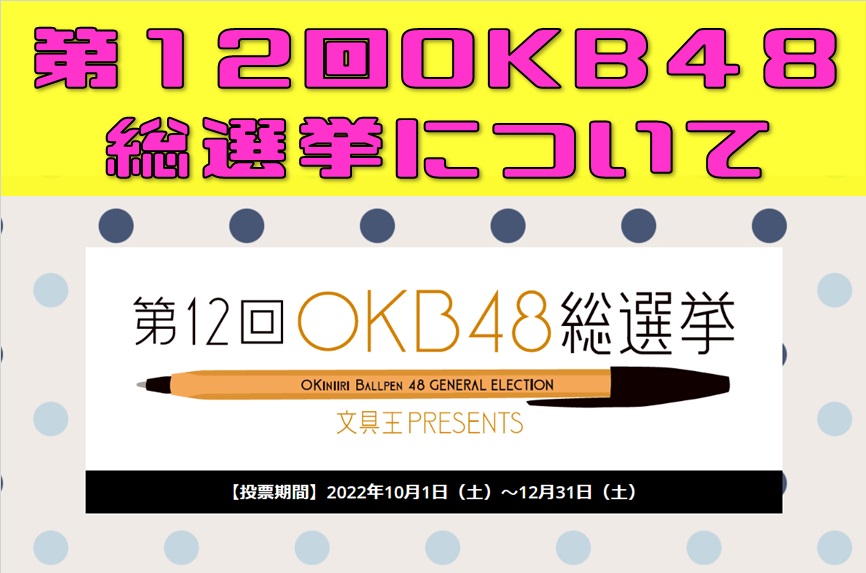

昨年の初めにこちらの記事(「お気に入りの文房具を持とう」)でも触れた、年に1度開催される文房具ユーザー(=ほぼ全国民)のお気に入りボールペンの人気投票企画であるOKB48総選挙が今年も開催されていて、投票締め切りが迫ってきています(Webでの投票は12月31日まで)。もちろん私もWebから投票しました。ちなみに今年でこのイベントは第13回です。

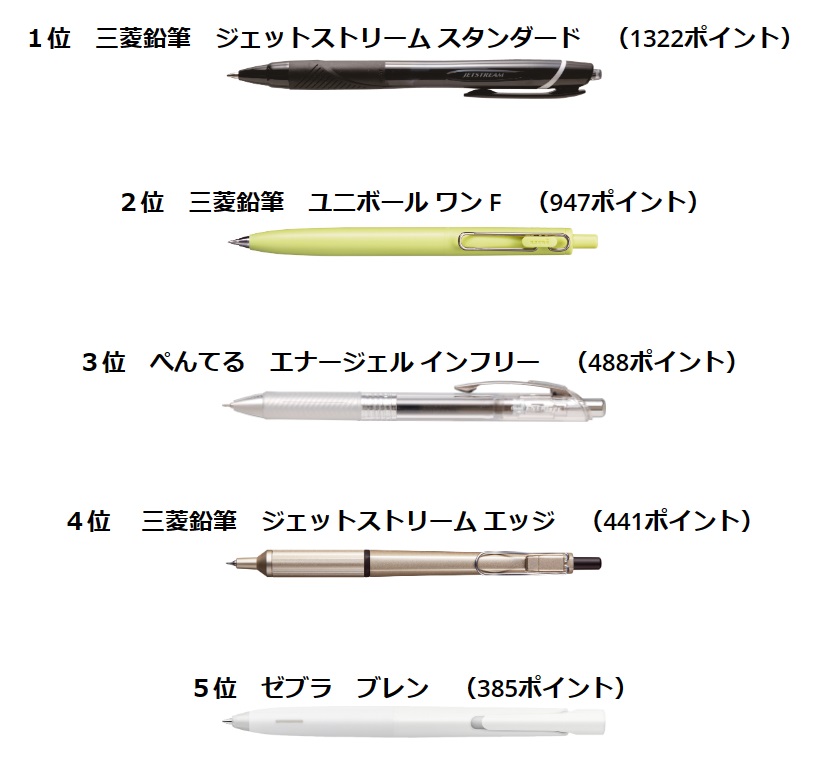

前回(第12回)の上位メンバーは?

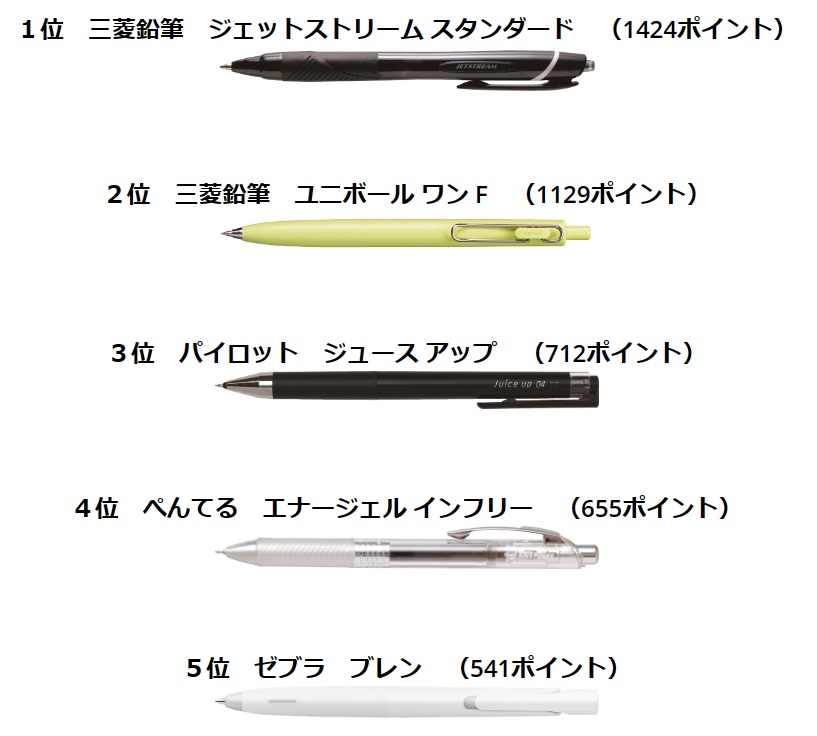

ここで前回の結果を振り返ってみましょう。自分用やプレゼント用に買うボールペンに迷ったら、これらを買っておけば間違いないでしょう。前回(第12回)の結果(トップ5)は以下の通りです。

前々回(第11回)と比べると、3位のジュースアップ以外は同じ面子がベスト5に入っています。

1位は絶対王者・ジェットストリーム・スタンダード(三菱鉛筆)で、なんと12連覇を達成しました!「クセになる、なめらかな書き味」がキャッチコピーで、低粘度インクと呼ばれる油性でありながら驚くほどなめらかな書き味はまさに業界内で革命を起こしました。個人的には、コンビニの店員さんや配達員の方が使われているのをよく目にします。また、文房具屋さんだけでなく、コンビニや百円均一のお店にもだいたい置いてあり、入手しやすいことも大きいと思います。

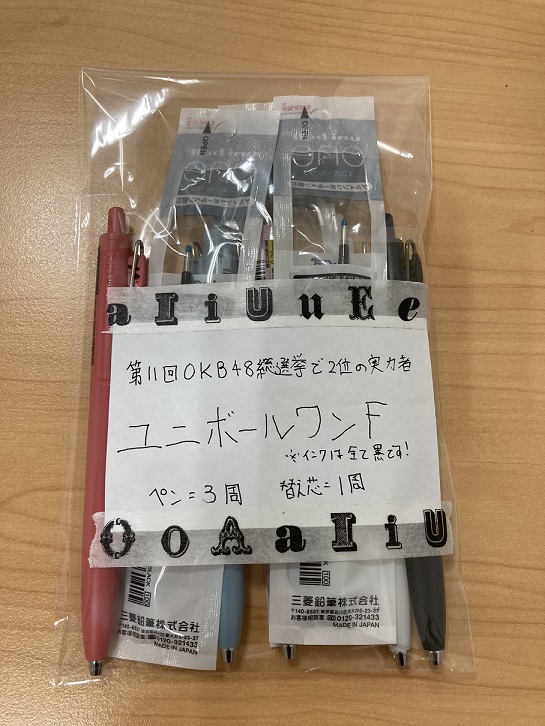

次に、私の推しペンでもあるユニボールワンF(三菱鉛筆)が2年連続で2位となりました。ボディ(軸)のくすんだ色のバリエーション(「茜空」「無垢」「花霞」「日向夏」などの和なネーミングも良い!)と、スタビライザー機構と呼ばれる低重心の機能を採用することで安定した書きやすさを実現した逸品。ちなみにこれはユニボールワン(第10回OKB総選挙で3位の実力者!)というペンが進化したものですが、ユニボールワンシリーズのデザイン自体が小中学生にメチャクチャ人気があります(少なくともうちの生徒には!)。ユニボールワンに比べて、口金と呼ばれるペン先付近の部品が金属感のある仕様になっています。ユニボールワン同様に、くっきりとした濃いゲルインク(通称“oneインク”)を採用しており、書いた内容を記憶しやすいため受験勉強のお供にもオススメです。ちなみに私は合計で30本以上買っています(笑)。

3位のジュースアップ(パイロット)は、パイロット社のジュースというシリーズの進化版で、ペン先にシナジーチップを搭載することで、細書きながら従来の細書きのボールペンにありがちだったガリガリ感がなく、非常になめらかな書き味のボールペンです。また、黒を基調としたボディのデザインも特徴的で、中高生に人気があります。ここ最近では、第9回4位→第10回8位→第11回6位→第12回3位といった具合で、ベスト5に返り咲きました。

4位のエナージェルインフリー(ぺんてる)は、なめらかな書き味と速乾性に加えて、インクのカラーバリエーションも豊富です。またボディ(軸)の部分が透明になっているシンプルさも特徴的だと思います。そもそもエナージェルインキ(インク)は、好きな人は本当に好きなので、「もうエナージェルしか使えない!」というエナージェル原理主義者も多くいると思うので、堅い票を持っているのでしょう。個人的には丸付けの時には、エナージェルインキが使いやすいです。第10回9位→第11回3位→第12回4位という推移です。

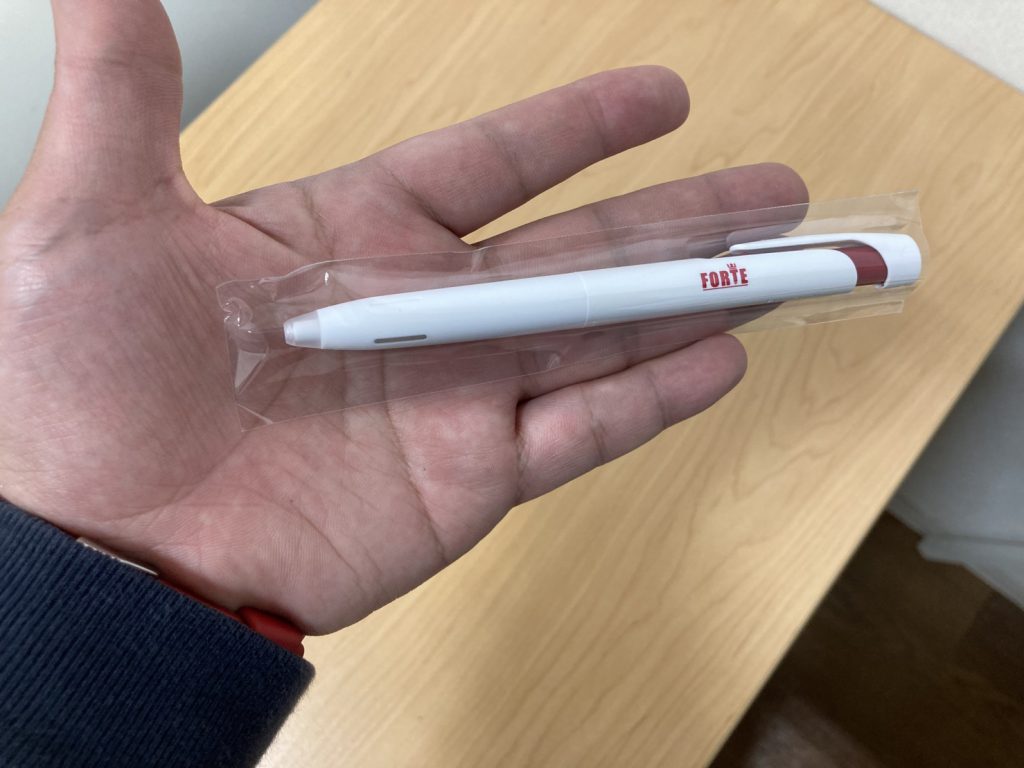

5位のブレン(ゼブラ)は、「ブレンシステム」という筆記の際のブレを極力減らし、ユーザーのストレスを最大限に軽減することに注力したボールペンです。なめらかなボディがスタイリッシュでカッコイイです。過去のOKB48総選挙では、第9回に初登場し、絶対王者・ジェットストリームに肉薄する2位という鮮烈デビューを飾りました。それ以降も、第10回2位 → 第11回5位 →第12回5位と常にベスト5入りしている安定の人気ぶりです。ちなみにフォルテのロゴ入り赤ペン第一弾は、このブレンを採用しています。インクについては少し薄めな感じがあるので、そこは好みが分かれる部分かもしれませんが、見た目のクールさは間違いないです。

第13回の展望は?大型新人は?

まず、1位はやはり絶対王者・ジェットストリームと連続2位のユニボールワンFが争うのではないかと私は思っています。前回投票で1000ポイント以上を獲得したのはこの2本のみでしたので、この2本が頭1つ抜け出ているので、もしかしたらユニボールワンFがジェットストリームの牙城を崩すかもしれません。

また、今大会にも新人(2022年9月以降に新発売されたボールペン)が多数エントリーしています。その中でも注目の2本を紹介します。

まず1本目はユニボールワンP(三菱鉛筆)です。

こちらはユニボールワンシリーズの新作で、ユニボールワンFと同じようにスタビライザー機構による低重心の軸ですが、その軸が短くと太くなっているのが特徴です。このへんは手の小さい女性向きなのかなと個人的には思っています。実際に文房具屋さんで手に取ってみたところ、私はあまりしっくりきませんでした(それでも生徒たちの感想を聞きたくて1本買いましたが…)。ただ、インク自体はすでに紹介しているユニボールワンやユニボールワンF同様にoneインクを採用しているので、そこの書き味や視認性の良さは間違いないです。なので、手に取ってみてしっくりくるかどうかだけを確かめた方が良いです。

もう1本が韓国の文具メーカー・ZERO G TEC社のZERO G BALL (ゼロジーボール)∠15です。

こちらは写真でわかる通り、ペン先が15度傾いていて、それによって紙面に対して垂直に力が入るので、軽い筆圧で書くことができます。かなりユニークなデザインだったので、私も1本買って試しに使ってみました。

慣れれば平気なのかもしませんが、個人的には違和感がすごかったです。また、インクが一昔前のボールペンのようで、逆に日本のメーカーの作るボールペンのインクのレベルの高さを感じました。

この他にも7種類の新人たちがエントリーしています。ちなみに昨年の記事で私が注目した昨年の新人Calme(ぺんてる)は第12回で14位で、新人としてはボールサインiDプラス(サクラクレパス)の10位が最高でした。今年の新人たちはどれくらい上位に食い込むのか、楽しみですね。

詳しくはこちらの公式サイトをご覧ください。

今回は以上です。ではまた!

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業

.jpg)

.jpg)